地天泰(ちてんたい) 通ずる、泰平の時

䷊

履(而泰)然後安。故受之以泰。泰者通也。

履んで然る後安し。故にこれを受くるに泰を以てす。泰とは通ずるなり。

ふんでしかるのちやすし。ゆえにこれをうくるにたいをもってす。たいとはつうずるなり。

踏み行うことが、すんなりと筋が通る。そうすれば、結果は安泰である。だから、履という卦の後に、泰の卦が続く。泰とは通ずるという意味である。

泰、小往大来。吉亨。

泰、小往大来。吉亨。

泰は、小往き大来る。吉にして亨る。

たいは、しょうゆきだいきたる。きちにしてとおる。

陰気が下に降りて来て、陽気が上に上がって来る。その結果は吉であって、願いごとは通る。

泰は、小さい陰爻は上の卦に往き、大きい陽爻は下の卦にきておる。天地の陰陽をもっていえば、天の陽気がしたに降り、地の陰気が上に昇るのである。そこで、天地の陰陽の気がよく調和して、万物がよく発育して生を遂げるのである。

彖曰、泰小往大來。吉亨、則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。内陽而外陰、内健而外順、内君子而外小人、君子道長、小人道消也。

彖に曰く、「泰は、小往き大來る。吉にして亨る」とは、則ち是れ天地交わりて万物通ずるなり。上下交わりて其の志同じきなり。内陽にして外陰、内健にして外順、内君子にして外は小人なり。君子道長じ、小人道消するなり。

たんにいわく、「たいは、しょうゆきだいきたる。きちにしてとおる」とは、すなわちこれてんちまじわりてばんぶつつうずるなり。じょうげまじわりてそのこころざしおなじきなり。うちようにしてそといん、うちけんにしてそとじゅん、うちくんしにしてそとしょうじんなり。くんしみちちょうじ、しょうじんみちしょうするなり。

彖によると、「泰は、小往き大來る。吉にして亨る」とは、天☰と地☷が交わって万物がその生を遂げることであり、人間でいえば君主と臣下が交わってその気持ちが相通ずることである。この卦は陽が内にやってきて、陰が外へ往く形である。一人の人間についていえば、内心が健く、外面はおとなしい。君子の性格を表す。また君子が内にあり、小人が外におるかたちでもある。それというのが、この卦は、䷁から䷗、䷒、そして䷊と、陽がうちからだんだん伸長してきて、陰を外へ駆逐してしまうことで、この形になったのである。君子においては日に日にその道が伸び、小人にあっては、日々その勢いがちぢまることをいう。

地天泰の卦は、天地についていえば、天の気と地の気が相交わり相調和して万物が生成化育されるのであり、人事についていえば、君臣上下の意志感情が相交わり相通じて、君臣鄭玄の志す所が同じく、皆、一致協力するのである。この卦の徳をいえば、内には陽が充実しており、陰は外におり、内には剛健なる徳を備えており、外には従順なる徳を備えており、剛と柔との徳を兼ね備えておるのであり、それによって泰の道がうまく行われるのである。内には君子がおり、外には小人がおり、君子は内にあって枢機を握っており、小人は外にあって小さい職務に従事しており、あるいは君子は親近されて内におり、小人は疎遠にされて外におるのであり、したがって君子の道はだんだんに成長して盛大になり、小人の道はだんだんに衰微して消滅するに至るのである。

象曰、天地交泰。后以財成天地之道、輔相天地之宜、以左右民。

象に曰く、天地交わるは泰なり。后以て天地の道を財成し、天地の宜を輔相し、以て民を左右く。

しょうにいわく、てんちまじわるはたいなり。きみもっててんちのみちをざいせいし、てんちのぎをほしょうし、もってたみをたすく。

この卦は、天☰と地☷が交わるかたちであり、泰と名付ける。君主はこの形にのっとって、天地の道を財成(裁成)し、天地の義をたすけ、それによって人民を扶け養う。

帝王たるものは、この天地の陰陽の気がよく調和して万物を生成化育するのをみて、それに法って、天地の道において行き過ぎたるところがあれば、それを程よく切り盛りして、万物がうまく成就するようにし、また、天地のよろしきところに随って、もし足りないところがあれば、それを補い助けるようにし、また、天地の化育を賛助し、たとえば万民の左と右とに付き添うておるようにして、万民を指導し撫育し、万民の生活を安泰ならshめるようにするのである。

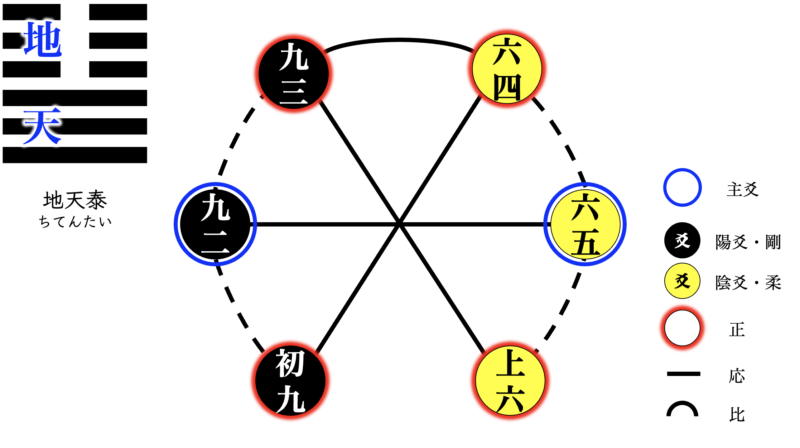

泰の卦の六爻の中、初九は陽剛にして志正しき君子がその同士の仲間とともに進んで行くのである。九二は、この卦の手爻であり、陽剛にして中の徳を持っておる君子であり、六五の天子の深い信任を得て、天下を泰平にするのであり、そうしてそれに必要なる四つの徳を説いてある。九三は、泰平の頂上に達するときは、油断をすると、泰平が傾くようになるべきことを説いて、心を労し、思を焦がして、正しい道を固く守るべきことを戒めてある。六四、従順にして位正しき大臣であり、上の同類の陰爻とともに、下にある賢人を尊敬して教えを受けるのである。それによって泰平を開くのである。六五は、従順にして中の徳を備えておる天子であり、深く九二の賢人を信任し、それによって天下泰平にして大なる福を受けるのである。この爻はこの卦の主爻の一つである。上六は、泰の卦の終わりであり、世の中の情態が悪い方に向かって変わろうとする場合であり、これに処する道を説く。

初九。抜茅茹。以其彙。征吉。

初九。抜茅茹。以其彙。征吉。

初九。茅を抜くに茹たり。其の彙と以にす。征けば吉。

しょきゅう。ちがやをぬくにじょたり、そのたぐいとともにす。ゆけばきち。

ちがやを引き抜こうとすると、根がつながっていて、仲間も全部ずるずると抜けて来る。行動すれば吉である。

初九は陽爻をもって一番下の位におるのであって、剛にして明らかなる才能があって、卑しい位におる賢人である。そうして下の乾の卦にあるところの三つの陽爻は、皆、志を同じくしておるものであり、すなわち同類のものである。これらの三つの陽爻は、皆、上の坤の卦の三つの陰爻と、陰と陽とで相応じておる。地天泰の時であり、君臣上下の意志が互いに相通ずる場合であるときは、賢人君子は、進んで世の中にあらわれ出でるのである。初九が相応じておるところの六四の陰爻が初九を挙げ用いるときは、三つの陽爻はいっしょに進んで行くのである。

象曰、拔茅、征吉、志在外也。

象に曰く、茅を抜く、征きて吉なりとは、志外に在るなり。

しょうにいわく、ちがやをぬく、ゆきてきちなりとは、こころざしそとにあるなり。

下卦の三つの陽爻が連なって進む朋党である。茅を抜こうとすれば、根がつながっていて、一本だけ抜くことはできない。かようにして結束して進むことは当然吉を招く。志が上に向かって進もうとしている。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

九二。荒を包み、馮河を用い、遐きを遺れず、朋亡われ、中行に尚うを得。

きゅうじ。こうをつつみ、ひょうかをもちい、とおきをわすれず、ともうしなわれ、ちゅうこうにあうをう。

汚いものも包容せよ。人の上に立つものはいろいろな汚辱を身に引き受けなければならない、ということ。時には、川をざぶざぶと渡るような向こう見ずなものを用いる必要がある。また遠くに隠れている者も忘れないようにせよ。自分の仲間内だけを大切にするような気持ちを捨てるがよい。そうしてこそ、中庸の道にかなうことができる。

九二の爻は、田畠が荒れ果てて生い茂っておる雑草にも比すべき種々雑多なる人々を包容するに足るべき寛大なる度量があり、それとともに、時としては大きい河を徒歩にて渉るがごとく危険を冒して進むところの果断決行の勇気があり、また、遠くして隠れたるものをもみのがさぬところの聡明があり、また、親しきものに私することなく徒党を組むことなき公平無私の徳があるので、六五の中庸の徳行ある天子の思召に叶って、深き新人を得ることができる。これによって、天下を泰平にする大事業が成就するのである。

九二は、陽爻であって陰の位におり、位は正しくないけれども、下の卦の中央におり、中の徳を持っておる。そうして上の六五の天子と、陰陽相応じており、六五の天子の深き信任を得ておる。九二はこの卦の主爻の一つであり、天下を泰平ならしめるところの爻である。

象曰、包荒、得尚于中行、以光大也。

象に曰く、荒を包ね、中行に尚うを得るは、光大なるを以てなり。

しょうにいわく、こうをかね、ちゅうこうにかなうをうるは、こうだいなるをもってなり。

九二は剛爻をもって柔のくらいにおる。つまり内心剛毅果断で外には寛大ということ。そこで外に対しては穢いものでも抱擁する。九二はまた下卦の「中」におり、上にむかっては六五と「応」じている。中道にかなったものというのは、その徳が広大だからである。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

九三。平かにして陂かざるは无く、往きて復らざるは无し。艱貞なれば咎无し。恤うる勿れ。其れ孚ならば食に于いても福あり。

きゅうさん。たいらかにしてかたむかざるはなく、ゆきてかえらざるはなし。かんていなればとがなし。うれうるなかれ。それまことならばしょくにおいてもさいわいあり。

平らかなままでいつまでも傾かないものはない。行ったまま帰って来ないものはない。危ぶんで、自分の正しさを守れば、咎はないであろう。心配せずとも、願った通りになるであろう。たくさんの禄がもらえるであろう。

九三の爻は、泰の卦の中程にあたり、天下泰平の頂上に達しようとしておるところであり、衰える端緒が始まろうとする時であるので、この盛んなる場合に、油断してはならぬことを警戒するのである。

象曰、无往不復、天地際也。

象に曰く、往きて復らずということなし、天地際わるなり。

しょうにいわく、ゆきてかえらずということなし、てんちまじわるなり。

九三は「中」を過ぎて、三陽の一番上にある。盛りのあとは必ず下降する。下に降った陽は必ず上に帰る。上にのぼった陽は必ず下に帰る。行きて復らざるはない。これ、天地交わる原理によるものである。

六四。翩翩不富、以其鄰。不戒以孚。

六四。翩翩不富、以其鄰。不戒以孚。

六四。翩翩たり。富めりとせずして、其の鄰と以にす。戒めず孚を以てする。

りくし。へんぺんたり。とめりとせずして、そのとなりとともにす。いましめずまことをもってする。

ぱたぱたと飛び下って来る。自分の富に引かれるわけではないが、隣人たち——六五と上六——もついて来る。警告したわけでもないのに、真心によって付いて来るのである。

六四の大臣は、三つの陽爻が下から進んで来るのをみて、それらの賢人について教えを受けようと思って、たとえば、鳥がひらひらとして群がって飛んで下って来るように、自分の高く貴い位地を忘れて隣にある同類の六五・上六とともに相引き連れて、賢人に下って教えを受けるのである。そうして、これらの陰爻の仲間は、互いに申し合わせをせず、互いに戒め告げることを待たずして、至誠なる真心をもって賢人に下って教えを受けるのである。

六四は、陰爻をもって陰の位におり、位が正しい。坤の卦の一爻であり、陰爻であるから、心が柔順である。そうして下の初九と陰陽相応じておる。六四は、初九の賢明なることを知って、これを信じて、下って教えを受けるのである。

象曰、翩翩不富、皆失實也。不戒以孚、中心願也。

象に曰く、翩翩として富まず、みな実を失すればなり。戒めずして以て孚あるは、中心願えばなり。

しょうにいわく、へんぺんんとしてとまず、みなじつをしっすればなり。いましめずしてもってまことあるは、ちゅうしんねがえばなり。

六四はすでに泰の半ばを過ぎてしまった。そこで上に昇っていた陰は、ここにばたばたと飛び降って、もとの場所に帰ろうとする。自分に富はない。本来下にあるべき陰が上にあるから実を失すという。警告を発したわけでもないのに、約束通りに集まってついてくる。衷心から願っていたゆえにこそである。

六五。帝乙帰妹。以祉元吉。

六五。帝乙帰妹。以祉元吉。

六五。帝乙妹を帰がしむ。以て祉いありて元いに吉。

りくご。ていいつまいをとつがしむ。もってさいわいありておおいにきち。

帝乙——殷の時代の帝王の名前——が妹を臣下に嫁がせる。夫によく仕えて天からの幸いを受けた。結果は大吉である。

六五は、陰爻であり、上の卦の真ん中におり、中の徳を持っておる。柔順にしてかつ中庸の徳を持っておる天子である。そうして、下の九二の陽爻と、陰陽相応じておる。この爻はこの卦の主爻の一つである。

象曰、以祉元吉、中以行願也。

象に曰く、以て祉いありて元いに吉とは、中にして以て願いを行うなり。

しょうにいわく、もってさいわいありておおいにきちとは、ちゅうにしてもってねがいをおこなうなり。

六五は陰爻で尊位におる。柔中ということは己れを虚しくすること。己を虚しくして下の九二の剛に「応」じている。己を虚しくして下の有能者に任せれば、さいわいあって、しかも大吉である。中道を踏み、「剛中」の九二に任せることによって、自分の理想を実行に移す。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

上六。城、隍に復る。師を用いる勿れ。邑より命を告ぐ。貞なれど吝。

じょうりく。しろ、からぼりにかえる。いくさをもちいるなかれ。ゆうよりめいをつぐ。ていなれどりん。

城が崩れて堀に帰る——城を作る場合、まず堀を掘って、その土を盛って城を築く——。さりとて、軍隊を用いてはいけない。自分の領地にのみ命令を下す——君主の命令が遠くに届かないということ——。この措置は正しいけれども、恥ずべきものである。

この爻は、泰の卦の終わりにあたるので、まさに天地否の卦の上下の意志の疎通しない情態に変わろうとしておる時である。

象曰、城復于隍、其命亂也。

象に曰く、城隍に復る、その命乱るるなり。

しょうにいわく、しろほりにかえる、そのめいみだるるなり。

国を治める命令が乱れているから、城が崩れて隍に復る、つまり泰平がまたふさがりにもどる。