- 序卦伝とは

- 上巻

- 有天地然後萬物生焉。

- 盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。

- 物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。

- 物穉不可不養也。故受之以需。需者飮食之道也。

- 飲食必有訟。故受之以訟。

- 訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

- 衆必有所比。故受之以比。比者比也。

- 比必有所畜。故受之以小畜。

- 物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。

- 履(而泰)然後安。故受之以泰。泰者通也。

- 物不可以終通。故受之以否。

- 物不可以終否。故受之以同人。

- 與人同者物必歸焉。故受之以大有。

- 有大者不可以盈。故受之以謙。

- 有大而能謙必豫。故受之以豫。

- 豫必有隨。故受之以隨。

- 以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。

- 有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。

- 物大然後可觀。故受之以觀。

- 可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。

- 物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。

- 致飾然後亨則盡矣。故受之以剥。剥者剥也。

- 物不可以終盡。剥窮上反下。故受之以復。

- 復則不妄矣。故受之以无妄。

- 有无妄然後可畜。故受之以大畜。

- 物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。

- 不養則不可動。故受之以大過。

- 物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

- 陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

- 下巻

- 有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮儀有所錯。

- 夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

- 物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。

- 物不可以終遯。故受之以大壯。

- 物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。

- 進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。

- 傷於外者必反其家。故受之以家人。

- 家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。

- 乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。

- 物不可以終難。故受之以解。解者緩也。

- 緩必有所失。故受之以損。

- 損而不已必益。故受之以益。

- 益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

- 決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

- 物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

- 聚而上者謂之升。故受之以升。

- 升而不已必困。故受之以困。

- 困乎上者必反下。故受之以井。

- 井道不可不革。故受之以革。

- 革物者莫若鼎。故受之以鼎。

- 主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。

- 物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。

- 物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

- 進必有所歸。故受之以歸妹。

- 得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。

- 窮大者必失其居。故受之以旅。

- 旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。

- 入而後説之。故受之以兌。兌者説也。

- 説而後散之。故受之以渙。渙者離也。

- 物不可以終離。故受之以節。

- 節而信之。故受之以中孚。

- 有其信者必行之。故受之以小過。

- 有過物者必濟。故受之以既濟。

- 物不可窮也。故受之以未濟終焉。

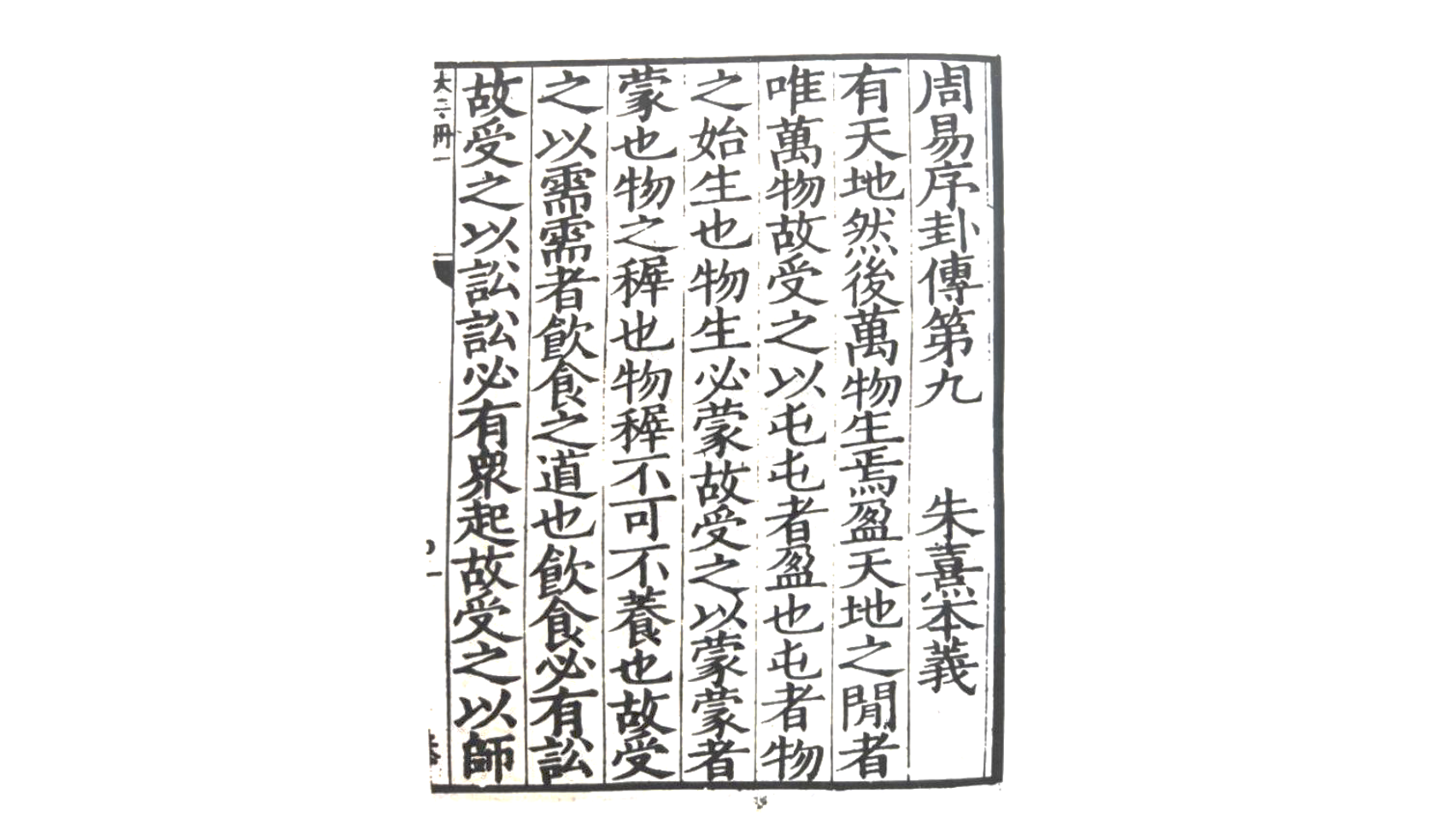

序卦伝とは

序卦伝とは、孔子が書いたと言われてきた十篇「十翼」の解説の一つで、六十四の卦がなぜ今の順番に並んでいるかという説明が書かれたもの。

上巻

有天地然後萬物生焉。

有天地然後萬物生焉。

天地ありて然る後万物生ず。

てんちありて、しかるのちばんぶつしょうず。

天と地、すなわち乾と坤があって、その後始めて天と地の間に万物が生じる。

盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。

盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。

天地の間に盈つる者は唯だ万物なり。故にこれを受くるに屯を以てす。屯とは盈つるなり。屯とは物の始めて生ずるなり。

てんちのあいだにみつるものは、ただばんぶつなり。ゆえに、これをうくるにちゅんをもってす。ちゅんとはみつるなり。ちゅんとはもののはじめてしょうずるなり。

天地の間に満ち満ちるものは、万物である。そこで、天地を示す乾坤の後に、屯の卦を持ってきて受け止める。屯という字は満ちるという意味である。屯は止まり集まるという意味の文字であり、万物が天地の間に止まり集まって、いっぱいに充満しているのである。屯とは物が始めて生じる形でもある。屯という文字は、草が始めて地の上に出でようとしている形の字であり、上の一は地にかたどっていて、曲がっているところは、草の根が曲がっていて容易に伸びられない状態にかたどったものである。

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。

物生ずれば必ず蒙。故にこれを受くるに蒙を以てす。蒙とは蒙かなり。物の穉きなり。

ものしょうずればかならずもう。ゆえにこれをうくるにもうをもってす。もうとはおろかなり。もののおさなきなり。

物が発生する時には必ず蒙昧無知なるものである。だから、屯の卦の後に蒙の卦を持ってくる。蒙は蒙昧無知という意味である。蒙というのは、物をかぶっていることであり、物におおわれていることであり、たとえば、草木などでも始めて芽を出したときには、薄い皮あかあるいは厚い皮かをかぶっているのである。人間の智慧才能なども、始めには何かある皮をかぶって、それにつつまれおおわれているようなもので、まだ外へ延びていかないのである。それが蒙である。それが成長するにしたがってその皮がとれ、ずんずん発達するようになる。つまり物がまだ幼稚ということである。

物穉不可不養也。故受之以需。需者飮食之道也。

物穉不可不養也。故受之以需。需者飮食之道也。

物穉ければ養わざるべからず。故にこれを受けるに需を以てす。需とは飲食の道なり。

ものおさなければやしなわざるべからず。ゆえにこれをうくりにじゅをもってす。じゅとはいんしょくのみちなり。

物の幼稚なる時には必ず養ってやらなければならない。幼稚なるものは、他からそれを養い育てるのを待って始めて成長するのである。だから、蒙の卦の後に需の卦が続く。需というのは、待つとか求めるとかいう意味である。幼稚なるものは、他からの養いを待ち、他からの養いを求めるのである。草木などは、土地から養われ、人間などは飲み物や食べ物をもって養われることにより、成長するのである。需とは飲食の道を意味する。人間の肉体を養うばかりでなく、心を養うに要するすべての物も皆、この中に含まれているとみるべきである。

飲食必有訟。故受之以訟。

飲食必有訟。故受之以訟。

飲食には必ず訟えあり。故にこれを受くるに訟を以てす。

いんしょくにはかならずうったえあり。ゆえにこれをうくるにしょうをもってす。

飲み物や食べ物を始めとして、人間の生活に必要なるもの、または人間が欲しいと思うものがある時には、必ず争いが起こり、訴が起こる。人間ばかりでなく、禽獣草木万物皆そうである。人と人とが争い、二人の間で解決がつかぬ場合には、他の人または役所などに訴えることが必ず起こってくる、だから、飲食を意味する需の卦の後に訟の卦が続く。

訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

訟えには必ず衆の起るあり。故にこれを受くるに師を以てす。師とは衆なり。

うったえにはかならずしゅうのおこるあり。ゆえにこれをうくるにしをもってす。しとはしゅうなり。

争いごとには必ず大勢の人がいっしょになってこれを行うことがある。村と村との争い、団体と団体との争い、国と国との争い、民族と民族との争いもある。そうなると、それは戦争である。だから、争いを意味する訟の卦の後に、軍隊を意味する師の卦を持ってくる。師とは人が大勢集まった軍隊という意味である。

衆必有所比。故受之以比。比者比也。

衆必有所比。故受之以比。比者比也。

衆なれば必ず比するところあり。故にこれを受くるに比を以てす。比とは比しむなり。

しゅうなればかならずひするところあり。ゆえにこれをうくるにひをもってす。ひとはしたしむなり。

多くの人間が集まれば、必ず親しむところがある。比というのは相親しむことである。この字は、人と人とが肩を比べていっしょに立って親しんでいる形の字である。人と人が相親しまなければ、多くの人が集まることはできない。だから、師の卦の次に、比の卦がくる。比とは比することであり、すなわち親しみ助けるという意味である。

比必有所畜。故受之以小畜。

比必有所畜。故受之以小畜。

比しめば必ず畜うるところあり。故にこれを受くるに小畜を以てす。

したしめばかならずたくわうるところあり。ゆえにこれをうくるにしょうちくをもってす。

小畜の畜の字は、留める、貯える、養うという3つの意味があり、異なっているようだが、因果関係で、実は同じ意味に帰着する。物を留めておくことは、物を貯えることである。物を貯えることによって、物を養うことができる。また物を養うことは、物を自分のところに留めて貯えておくことである。小畜という字は、ここでは、小さいものを蓄えるとか少しく蓄えるという意味に解しておく。多くの人が相親しみ和合するときは、必ず物を貯蓄することができる。一家よく和合し、一国よく和合するときは、貯蓄ができ、財政がゆたかになるのである。だから比の卦の後に小畜という卦を置く。

物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。

物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。

物畜えられて然る後礼あり。故にこれを受くるに履を以てす。履とは礼なり。

ものたくわえられてしかるのちれいあり。ゆえにこれをうくるにりをもってす。りとはれいなり。

物が貯蓄され、物資がゆたかになって、しかる後に礼儀が行われるようになる。いわゆる衣食足りて礼節を知るのである。だから、集まるという意味のある小畜の後に履が続く。履というのは礼儀である。

履(而泰)然後安。故受之以泰。泰者通也。

履(而泰)然後安。故受之以泰。泰者通也。

履んで然る後安し。故にこれを受くるに泰を以てす。泰とは通ずるなり。

ふんでしかるのちやすし。ゆえにこれをうくるにたいをもってす。たいとはつうずるなり。

履とはすなわち礼であり、上には上たる礼儀があり、下には下たる礼儀があり、君は君たる礼儀にかない、臣下人民は臣下人民たる礼儀にかない、親子夫婦兄弟皆各々礼儀にかなって、しかる後に一国も安泰であり、一家も安泰なのである。だから、履という卦の後に、泰の卦が続く。泰とは、君臣上下の意志がよく相通ずるということである。

物不可以終通。故受之以否。

物不可以終通。故受之以否。

物は以て終に通ずべからず。故にこれを受くるに否を以てす。

ものはもってついにつうずべからず。ゆえにこれをうくるにひをもってす。

世の中の物事は皆、永遠に相互の意志がよく疎通しておるというわけにはいかない。いわゆる治極まれば必ず乱を生ずるのである。だから、泰の卦の後に否という卦を持ってくる。否は、前の泰の卦の通ずるというのと反対であり、塞がることである。上下の意志が塞がって、互いに相通じないのである。上の意志は下に通ぜず、下の意志は上に通ぜず、上の恩沢は下に届かず、下の事情は上にわからないのである。乱世の情態である。

物不可以終否。故受之以同人。

物不可以終否。故受之以同人。

物は以て否に終わるべからず。故にこれを受くるに同人を以てす。

ものはもってひにおわるべからず。ゆえにこれをうくるにどうじんをもってす。

世の中の物事は、いつまでも塞がったままではいられない。乱極まれば必ず治を生ずるのである。上下の意志が疎通するようにし、乱世を平定するには、一人や二人の力ではどうすることもできない。必ず多くの人といっしょになり、多くの人と協同し、多くの人が心を同じくし力を合わせて、始めて乱世を平定することができるのである。故に否の卦の後に同人が来る。同人というのは、多くの人が心を一つにして協同することである。

與人同者物必歸焉。故受之以大有。

與人同者物必歸焉。故受之以大有。

人と同じくする者は物必ず焉に帰す。故にこれを受くるに大有を以てす。

ひとと同じくするものはものかならずこれにきす。ゆえにこれをうくるにたいゆうをもってす。

人と協同し、私の心なくして人と一致するときは、多くの人や多くの物が必ずこれに帰服し、これにつき従ってくる。だから、同人の次に大きな所有を意味する卦がおいてある。大有とは、たくさんの物を自分の所有として持っておる卦であり、富有の卦である。財産も多く、人民も多く、国も大きいのである。

有大者不可以盈。故受之以謙。

有大者不可以盈。故受之以謙。

大を有する者は以て盈つるべからず。故にこれを受くるに謙を以てす。

だいをゆうするものはもってみつるべからず。ゆえにこれをうくるにけんをもってす。

財産も大きく、人民も多く、国も大きく、富有なるものは、とかく満ち溢れがちであるが、そうなってはいけない。富めば富むほど、大きくなれば大きくなるほど、我が身を小さくして、よく謙遜して人にへりくだらなければよろしくないのである。だから、豊かな所有を意味する大有の卦の後に、謙遜の謙の卦を持ってきた。謙というのは謙遜であり、小さくなってへりくだることである。

有大而能謙必豫。故受之以豫。

有大而能謙必豫。故受之以豫。

大を有して能く謙なれば必ず豫ぶ。故にこれを受くるに豫を以てす。

だいをゆうしてよくけんなればかならずよろこぶ。ゆえにこれをうくるによをもってす。

持っているものが大きくて、しかも謙遜であれば、自分の大きく多い持ち物を失うことなく、我が身はいよいよ安泰であって、必ずや心楽しむことができる。だから、謙の後に豫の卦が続く。豫は悦び楽しむことである。

豫必有隨。故受之以隨。

豫必有隨。故受之以隨。

豫べば必ず随うことあり。故にこれを受くるに随を以てす。

よろこべばかならずしたがうことあり。ゆえにこれをうくるにずいをもってす。

自分が悦び楽しむときは、必ず自分に随ってくるものが少なからず出てくるのである。そうしてまた、自分も人に随い、物に随うことも出てくる。随の字は、他のものが自分に随うことと、自分が他に随うことと、二つの意味に解すべきである。だから、喜びを意味する豫という卦の後に、従うことを意味する随が続く。陰鬱であってふさいでいたり、泣き悲しんでいたり、怒って怒鳴り立てたりしていては、人が集まって随ってこないのである。悦び楽しんでいるので、人が集まり随ってくるのである。

以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。

以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。

喜びを以て人に随う者は必ず事あり。故にこれを受くるに蠱を以てす。蠱とは事なり。

よろこびをもってひとにしたがうものはかならずことあり。ゆえにこれをうくるにこをもってす。ことはことなり。

喜んで人に付き従っていると、必ず善いことか悪いことか、いろいろな事故が出てくるのである。安楽に耽り溺れないで、引き締めておれば、あるいは悪い事故は出て来かねるであろうけれども、悦んで人に随われ、また人に随うときは、とかく悪い事故が出てきがちである。だから、喜びを意味する豫の卦と、従うことを意味する随の卦との後に、蠱の卦が来る。蠱という字は、皿すなわち器物の上に虫がたくさんいる形の字であり、器物を虫が食っているのである。これは悪い事故のほうにみてあるのである。蠱とは、腐敗であり、それを立て直すための事業が起こる。

有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。

有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。

事ありて而る後大なるべし。故にこれを受くるに臨を以てす。臨とは大いなり。

ことありてしかるのちおおいなるべし。ゆえにこれをうくるにりんをもってす。りんとはおおいなり。

いろいろな事故、いろいろな事変があって、それをうまく治めることによって、始めて事業は大きくなることができる。なんらの事故事変なく、無事泰平でばかりあるときは、大きくなることはでき難い。いろいろな事故があるたびごとに、人間も大きくなる。国も大きくなる。文明も進歩するのである。だから、腐敗を意味する蠱の後に、臨の卦がくる。臨とは、大きいことである。臨とは高いところから低いところを見下ろしているのであって、すなわち高く大きいことである。

物大然後可觀。故受之以觀。

物大然後可觀。故受之以觀。

物大いにして然る後観るべし。故にこれを受くるに観を以てす。

ものおおいにしてしかるのちみるべし。ゆえにこれをうくるにかんをもってす。

物は大きく高くして、しかる後に四方から仰ぎ観ることができる。小さなものは観るに足らない。あるいは道徳が高く大きくして光を発ち、あるいは事業が偉大であって、始めて人が四方から仰ぎ観るに足るのである。だから、臨の卦の後に、見られるものという意味で、観の卦が来る。

可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。

可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。

観るべくして後合うところあり。故にこれを受くるに噬嗑を以てす。嗑とは合なり。

みるべくしてのちあうところあり。ゆえにこれをうくるにぜいごうをもってす。ごうとはごうなり。

道徳が高く、あるいは事業が大きくして、人が四方から仰ぎ見られるほどのものであってこそ、人々が慕い寄って合体しようとする。だから、観の卦の後に噬嗑の卦が来る。噬嗑とは、噛んで合うという意味である。この卦は、口の中に堅い物がある形の卦であり、その堅い物を噛み砕いて始めて上下の歯がぴったりと合うのである。外から来て自分といっしょになろう、合同しようとするものがあるけれども、彼と自分との間に障害となるものがある。それを噛み砕き、排斥し粉砕して合同するのである。嗑というは合うことである。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。

物は以て苟しくも合うのみなるべからず。故にこれを受くるに賁を以てす。賁とは飾るなり。

ものはもっていやしくもあうのみなるべからず。ゆえにこれをうくるにひをもってす。ひとはかざるなり。

物事はよい加減に合わさるだけで終わるというわけにはいかない。人と人と合同するには、礼儀をもって順序を立てて合同しなければならない。礼儀をもって秩序を定め、美しく物事を飾りととのえることを要するのである。だから、噬嗑の後に賁の卦を持ってきた。賁とは飾るという意味である。礼儀をもって物事を飾りととのえることである。

致飾然後亨則盡矣。故受之以剥。剥者剥也。

致飾然後亨則盡矣。故受之以剥。剥者剥也。

飾りを致して然る後亨るときは尽く。故にこれを受くるに剥を以てす。剥とは剥するなり。

かざりをいたしてしかるのちとおるときはつく。ゆえにこれをうくるにはくをもってす。はくとははくするなり。

物事を飾り整えて、しかる後にことがうまく行われて、盛んに伸びて行くのであるが、しかしどこまでも伸びて行くときは、ついに尽きてしまうのである。礼儀をもって物事を美しく飾り整えることは結構なことであるが、それがあまり行き過ぎるときは、うわべの礼儀ばかりになり、心の中の誠実はなくなってしまい、あるいは贅沢の極み、財政窮乏にも陥ることになり、ゆきづまってしまうのである。だから、飾りの卦の後に、この剥の卦をおいた。剥とは、剥ぎ取られて尽きてしまうという意味である。

物不可以終盡。剥窮上反下。故受之以復。

物不可以終盡。剥窮上反下。故受之以復。

物は以て終に尽くべからず。剥は上に窮まって下に反る。故にこれを受くるに復を以てす。

ものはもってついにつくべからず。はくはかみにきわまってしもにかえる。ゆえにこれをうくるにふくをもってす。

世の中の物事は、いつまでも剥ぎ尽くされる情態であることはできない。剥の卦において、陽気がだんだん駆逐されて、上に一本だけ陽気が残り、その陽気がなくなったとたんに、下に再び帰ってくる。だから、剥の後には復の卦が続く。時節に配当すれば、冬至に当たる。冬至の一陽来復である。天下が剥ぎ尽くされ、どうすることもできないような時代になると、それを救済する原動力となる聖賢英雄は、下層の階級から出るのである。ただし、必ずしも貧民窟という意味ではない。

復則不妄矣。故受之以无妄。

復則不妄矣。故受之以无妄。

復れば妄りならず。故にこれを受くるに无妄を以てす。

かえればみだりならず。ゆえにこれをうくるにむぼうをもってす。

根本に立ち復り、本心に立ち復るときは、一点の妄念邪念もなく、至極真実なのである。だから、復の卦の後に无妄の卦を置く。无妄というのは、少しの妄念邪念もなく、至極真実なることである。

有无妄然後可畜。故受之以大畜。

有无妄然後可畜。故受之以大畜。

无妄あり然る後畜うべし。故にこれを受くるに大畜を以てす。

むぼうありしかるのちたくわうべし。ゆえにこれをうくるにだいちくをもってす。

一点の妄念邪念なく、至極真実なる徳があって、然る後に、物を大いに蓄えることができる。大なるものとは何かといえば、いろいろな大きい物、大なる道徳、大なる才能、大なる人物、大なる財産、大なる事業、大なる製作、何でもすべて、この中にはいるのである。それらの大事業は、皆、至極真実にして一点の邪念妄念のない徳があって、始めてできるのである。だから、无妄の卦の後に、大畜の卦が置かれる。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。

物畜えられて然る後養うべし。故にこれを受くるに頤を以てす。頤とは養うなり。

ものたくわえられてしかるのちやしなうべし。ゆえにこれをうくるにいをもってす。いとはやしなうなり。

大なるものを蓄え、大いに物を貯えて、しかる後に養うことができる。自分の肉体を養い、精神を養い、人を養い、国家を養い、天下を養うことができる。だから、集まるという大畜の卦の後に、頤の卦が続く。頤とは、養うという意味である。この養うというは、からだを養うことも、心を養うことも、部下を養うことも、人民を養うことなども、皆含まれているのである。

不養則不可動。故受之以大過。

不養則不可動。故受之以大過。

養わざれば動くべからず。故にこれを受くるに大過を以てす。

やしなわざればうごくべからず。ゆえにこれをうくるにたいかをもってす。

物は養われて始めて動き出せる。大いに養うときは、大いに動くことを得、大いに人に過ぎたる道徳才能をもって、大いに人に過ぎたることを行うことができる。大いに人に過ぎたる事は、大いなる養から出てくるのである。だから、養うという卦の後に大過の卦を持ってきた。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

物は以て終に過ぐべからず。故にこれを受くるに坎を以てす。坎とは陥なり。

ものはもってついにすぐべからず。ゆえにこれをうくるにかんをもってす。かんとはあななり。

物は最後まで行き過ぎることはできない。大いに人に過ぎたる才能をもって、大いに人に過ぎたる事を行い、あまりにやり過ぎるときは、ついに失敗して艱難困苦の中に落ち入るのである。だから、坎の卦が大過の卦の次にくる。坎とは、陥ることであり、落とし穴であり、艱難の中へ落ち込むことである。

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

陥れば必ず麗くところあり。故にこれを受くるに離を以てす。離とは麗なり。

おちいればかならずつくところあり。ゆえにこれをうくるにりをもってす。りとはりなり。

穴の中に陥れば、必ず何かにくっつくところがある。底につくか、中途につくか、どこかにくっつくのである。困難の中に陥るときは、必ず誰かにくっついてそこにかくまわれておるものである。すいはその人の助けによって困難の中から抜け出すことができるかもしれない。国についていえば、国家が困難の中に落ち入るときは、その困難の中にどこか落ちつくべきところがあって、そこに落ちついて、それから復興されて行く道があるのである。だから、陥るという卦の次に離の卦をもってきた。離とは「つく」という意味である。何物かにくっついておるので、険難の中から浮かび出すことができるのである。いかなる場合にも復活し再興すべき道があることを教えるのである。

下巻

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮儀有所錯。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮儀有所錯。

天地ありて然る後万物あり。万物ありて然る後男女あり。男女ありて然る後夫婦あり。夫婦ありて然る後父子あり。父子ありて然る後君臣あり。君臣ありて然る後上下あり。上下ありて然る後礼儀錯くところあり。

てんちありてしかるのちばんぶつあり。ばんぶつありてしかるのちだんじょあり。だんじょありてしかるのちふうふあり。ふうふありてしかるのちふしあり。ふしありてしかるのちくんしんあり。くんしんありてしかるのちじょうげあり。じょうげありてしかるのちれいぎおくところあり。

天地が存在して始めて万物が発生する。万物が発生してここに男女というものができる。男女ができてそこで夫婦という関係が成立する。古い伝説によれば、三皇の一人である太昊伏羲氏が始めて嫁娶を制すとある。お嫁に行ったりお嫁を娶ったりする礼を定められたということである。婚礼の方式を定めて、始めて夫婦というきまりができ、それから父親がわかるようになったのである。夫婦があってそこで子どもができるので、父子、親子という関係ができる。親子という一種の上下関係ができて、然る後に君臣関係になる。君臣関係ができて、然る後身分の上下という秩序ができる。身分の上下があって然る後、礼儀というものがここに設けられる。沢山咸の卦は、男女相感じ相愛する道を説くのである。

夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。

夫婦の道は以て久しからざるべからず。故にこれを受くるに恒を以てす。恒とは久なり。

ふうふのみちはもってひさしからざるべからず。ゆえにこれをうくるにこうをもってす。こうとはきゅうなり。

夫婦の道は恒久的でなければいけない。しばらくいっしょになってじきに別れてしまうようであってはならない。だから、夫婦の道を示す咸の後に恒の卦がくる。恒とは久しく変わらないことである。夫婦の間でも、長い間にはいろいろなことがあり、おもしろい時もあり、おもしろくない時もあり、安泰な時もあり、事故の多い時もあろうけれども、それがために夫婦の道がなくなってはならない。それが恒である。変化する中に、一つの変化しないものがある。久しく変化しない道を説くのが恒の卦である。

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。

物は以て久しくその所に居るべからず。故にこれを受くるに遯を以てす。遯とは退くなり。

ものはもってひさしくそのところにおるべからず。ゆえにこれをうくるにとんをもってす。とんとはしりずくなり。

世の中の物事はいつまでも久しくその場所に止まっていることはできない。だから、恒の卦の後に遯の卦がくる。遯とは退くことで、ある場所から遁れ退くことである。

物不可以終遯。故受之以大壯。

物不可以終遯。故受之以大壯。

物は以て終に遯るべからず。故にこれを受くるに大壮を以てす。

ものはもってついにのがるべからず。ゆえにこれをうくるにたいそうをもってす。

世の中の物事はいつまでも隠遁して引っ込んでばかりいることはできない。隠遁して体を養い、心を養っているうちに、だんだんに自分の体も心も強くなるのであり、また世間の人望もだんだんに盛んになるのである。引っ込んでいるべきときに引っ込んでいたので、この盛んなる勢いが出てきたのである。だから、退くの後に大壮という卦がこれを受ける。

物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。

物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。

物は以て終に壮んなるべからず。故にこれを受くるに晋を以てす。晋とは進なり。

ものはもってついにさかんなるべからず。ゆえにこれをうくるにしんをもってす。しんとはしんなり。

世の中の物事は、盛んなる勢いのままでいつまでも静かにじっとしていることはできない。自分の身体も強く、精神も盛んであり、人望も盛んであれば、必ず上へ進んで行くのである。だから、大壮、大いに盛んという卦の後に晋という卦が続く。晋とは進むという意味である。これは、太陽が地上に出でてだんだんに上へ上へと進んで行く形の卦である。日の出の勢いで進んでのぼるのである。

進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。

進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。

進めば必ず傷るるところあり。故にこれを受くるに明夷を以てす。夷とは傷るるなり。

すすめばかならずやぶるるところあり。ゆえにこれをうくるにめいいをもってす。いとはやぶるるなり。

あまりに勢いにまかせて進んで止まなければ必ず傷つき敗れるところがある。失敗が必ず出てくるのである。だから晋を受けるのに明夷をもってする。夷とは傷つくことである。この卦は太陽が地の下に没した形の卦で、明夷というのは、明らかなることが傷つき敗れて、暗くなったのである。この卦において、太陽はついに西に傾いて、地の下に没してしまうのである。

傷於外者必反其家。故受之以家人。

傷於外者必反其家。故受之以家人。

外に傷るる者は必ずその家に反る。故にこれを受くるに家人を以てす。

そとにやぶるるものはかならずそのいえにかえる。ゆえにこれをうくるにかじんをもってす。

進んで外に出て、外で傷を受けて破れたる者は、必ず家に帰ってくるのである。だから明夷の卦の後に家人の卦が次ぐ。家人の卦は家庭内の道を説いてある卦である。

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。

家の道は窮まれば必ず乖く。故にこれを受くるに睽を以てす。睽とは乖なり。

いえのみちはきわまればかならずそむく。ゆえにこれをうくるにけいをもってす。けいとはかいなり。

外に出かけて傷つき敗れ、失敗して家に帰るときは、その禍は必ず家庭にも及ぶべきであり、家庭も禍を蒙ることを免れないのである。そこで家の道が行き詰まり困窮するときは、必ず父子兄弟夫婦などの間に意志の疎通を欠き、感情の融和を失い、いろいろな食い違いを生ずるのである。故に家を示す卦の後に睽の卦が続く。睽とは、目を背け合うという意味で、人々の意志感情が食い違うのである。小さくいえば、家内が一致しないのであり、大きくいえば、一国の内が一致しないのである。もっといえば、一人の身についていうときは、自分の心の中に、ああしたいと思う心と、こうしたいと思う心と、二つ以上の矛盾した考えが入り混じってのも、睽である。こういう情態では、すべてのことがうまく運ぶはずはないのである。

乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。

乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。

乖けば必ず難あり。故にこれを受くるに蹇を以てす。蹇とは難なり。

そむけばかならずなんあり。ゆえにこれをうくるにけんをもってす。けんとはなんなり。

一家のうちが和合一致しない時、または一国の内が和合しない時には、必ず険阻艱難なることがでてくる。だから睽の卦を受けるのに蹇の卦をもってする。蹇とは難儀、行き悩むという意味である。この卦は、険峻なる山があり、その上に渉り難き水がある形の卦であり、一歩も進んで行かれない卦である。蹇というは、あしなえ、足の立たないことで、歩いて進んで行くことができない意味の文字である。

物不可以終難。故受之以解。解者緩也。

物不可以終難。故受之以解。解者緩也。

物は以て終に難かるべからず。故にこれを受くるに解を以てす。解とは緩なり。

ものはもってついにかたかるべからず。ゆえにこれをうくるにかいをもってす。かいとはかんなり。

物事はいつまでも難儀のままで終わるのではない。必ずそれを切り開くべき道がある。だから、難儀を示す蹇の卦の後を受けるのに解をもってする。解の卦は険阻艱難が解けて心がゆるやかになった卦である。これは、冬が終わり春になって、山や川の氷が解け、雷が鳴り出し、草木の芽が出て、地の中に潜んでいた虫がそろそろ出かけてくる時候の卦である。

緩必有所失。故受之以損。

緩必有所失。故受之以損。

緩めれば必ず失うところあり。故にこれを受くるに損を以てす。

ゆるめればかなずうしなうところあり。ゆえにこれをうくるにそんをもってす。

艱難が解消して心がゆるやかになるときは、とかく油断をするものであるから、必ず失策が出てくる。やりそこないが出てきて、せっかく得たものを失うことになる。そこで緩むという意味の解の卦の後に損の卦が続く。損の卦は、自分の持っているものを損し失う卦である。損の時は、手偏に員の字が書いてある。員は、圓(円)と同じく円いのであって、手に持っておるものが、手から円くするすると落ちてしまう形の字だということである。損し失うことについての道を説いてあるのが、損の卦である。

損而不已必益。故受之以益。

損而不已必益。故受之以益。

損らして已まざれば、必ず益す。故にこれを受くるに益を以てす。

へらしてやまざれば、かならずます。ゆえにこれをうくるにえきをもってす。

一つ二つくらいの物は、うっかりして失うこともあるが、だんだんに物を失い、再現なく、持っておる物を失って行く時は、これではならぬと思い、気が引き締まって、今度はだんだんに益を得るようになる。物を益すようになる、はじめん持っていなかった物がだんだん自分の手にはいってくるようになる。だから損の後に益がくる。益の字は、皿の上に水の字が書いてある。皿の中へ水を入れる形の時である。皿の中になかった水をだんだんに注ぎ込んでふやして行く形の字である。

益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

益して已まざれば、必ず決す。故にこれを受くるに夬を之てす。夬とは決なり。

ましてやまざれば、かならずけっす。ゆえにこれをうくるにかいをもってす。かいとはけつなり。

益しては益し、増しては増し、際限なく増すときは、必ず裂け敗れるのである。皿に水を入れ過ぎれば、溢れ出る。嚢に物を入れ過ぎれば、溢れるか、さもなければ嚢が裂けてしまう。川に水が多過ぎれば、堤防は決壊する。だから、益すという卦の次に、夬の卦がおいてある。夬は決するなり、物が裂け敗れるのである。詰め込み過ぎたために、自然に敗れることもある。他のものから裂かれ敗られることもある。いずれも決である。決壊せんとする時に処する道を説いてあるのが、夬の卦である。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

決すれば必ず遇う所あり。故にこれを受くるに姤を以てす。姤とは遇なり。

けっすればかならずあうところあり。ゆえにこれをうくるにこうをもってす。こうとはぐうなり。

物が裂け敗れた時には、裂け敗れて外に出たものが必ずいっしょに遇うことがある。だから切れ離れるという夬の卦の次に姤の卦がおいてある。姤とは「偶然行き遇う」という意味である。遇うについて、小人が小人に遇うこともある。君子が君子に遇うこともある。小人が君子に遇うこともある。君子が小人に遇うこともある。遇うについての道を説くのが、天風姤の卦である。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

物相い遇って後聚まる。故にこれを受くるに萃を以てす。萃とは聚なり。

ものあいあってのちあつまる。ゆえにこれをうくるにすいをもってす。すいとはしゅうなり。

物と物が相遇えばそこに物が聚まる。人と人が相遇うてしかる後に人が聚まる。だから姤の卦の次に、萃という卦がおいてある。萃とは聚まるという意味である。地の上に沢があって、沢の中に水がたくさん集まっている形の卦である。物が聚まり人が聚まるについての道を説くのがこの卦である。

聚而上者謂之升。故受之以升。

聚而上者謂之升。故受之以升。

聚って上る者これを升るという。故にこれを受くるに升を以てす。

あつまってのぼるものこれをのぼるという。ゆえにこれをうくるにしょうをもってす。

物がたくさん集まって盛んになって、だんだんと高く昇って行くのを、升という。だから萃の卦の次に、升の卦がおいてある。同志の人が集まって、だんだんに力が強く盛んになり、機会に乗じて、いっしょに引き連れて上へ進みのぼるのが升である。升るについての道を説くのが、升の卦である。

升而不已必困。故受之以困。

升而不已必困。故受之以困。

升って已まざれば、必ず困しむ。故にこれを受くるに困を以てす。

のぼってやまざれば、かならずくるしむ。ゆえにこれをうくるにこんをもってす。

力に任せて上へ上へと進み昇って、際限なく昇ろうとして止むことがなければ、必ず苦しむことがあるであろう。進むことを知って止まることを知らねば、必ず困難が起こってくる。だから、升の卦の次に、困という卦がおいてある。困の卦は、沢の水が皆沢よりも下へさがってしまって、沢の中に水がなくなった形の卦である。困の卦は困窮したる場合に処する道を説くのである。

困乎上者必反下。故受之以井。

困乎上者必反下。故受之以井。

上に困しむ者は必ず下に反る。故にこれを受くるに井を以てす。

うえにくるしむものはかならずしたにかえる。ゆえにこれをうくるにせいをもってす。

上に上り過ぎて困窮に陥った者は、必ず下の方へ引き返してくる。だから、困の卦の次に、井という卦がといてある。井は井戸の卦である。井戸は、地を深く掘って、地の下から水が湧き出るところである。そういうふうに、自分の身をなるべく低いところへ下げるのである。沢の水は干からびても、もっと低いところの井戸には、絶え間なく湧き出る無尽蔵の水がある。尽きることのなき水が湧き出るところの井戸の道を説くのが、井の卦である。

井道不可不革。故受之以革。

井道不可不革。故受之以革。

井の道は革めざるべからず。故にこれを受くるに革を以てす。

せいのみちはあらためざるべからず。ゆえにこれをうくるにかくをもってす。

井戸は土が崩れ落ちたり塵ほこりが集まってくるので、時々、底から掃除して土や塵ほこりを除き去って、清潔にしなければならない。井戸がえをしなければならない。だから、井の卦の次に、革という卦がおいてある。革は物を革め新たにする意味である。人事についていえば、井戸のごとき低いところに身を下げておりときは、自分の身を養うに足る飲み水や食べ物には不足はないけれども、これには、井戸に集まる塵ひこりのごとき、低いところにあるいろいろな煩わしいことが出てくるのであって、時々奮発して思い切って改革し、煩わしいうるさいものを取り除かねばならない。革新するについての道を説くのが革の卦である。

革物者莫若鼎。故受之以鼎。

革物者莫若鼎。故受之以鼎。

物を革むる者は鼎に若くは莫し。故にこれを受くるに鼎を以てす。

ものをあらたむるものはかなえにしくはなし。ゆえにこれをうくるにかなえをもってす。

物を変革する道具では、鼎に及ぶものはない。鼎はその中へ物を入れて烹るものであって、どんな物でも煮れば変わる。生のときとはまるで違ったものになる。堅いものでもやわらかになる。だから革の卦の後に、鼎の卦を続ける。鼎をもって物を煮て、神を祭り、賢人君子を養い、故き弊害を去り、物事を新たにするのである。

主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。

主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。

器を主どる者は長子に若くは莫し。故にこれを受くるに震を以てす。震とは動くなり。

きをつかさどるものはちょうしにしくはなし。ゆえにこれをうくるにしんをもってす。しんとはうごくなり。

鼎は天子の最も貴重なる宝物である。天下の人をよく養うという意義から、鼎をもって天子の宝としたのである。この天子の第一の宝物を取り扱うものは、天子の長子すなわち皇太子以上のものはない。だから、鼎の卦の次に、長男を意味する震という卦がおいてある。震の卦は長男である。震とは動くという意味である。長男は年も若くしてよく活動するのであり、よく活動して天下を養うのである。

物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。

物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。

物は以て終に動くべからず、これに止まる。故にこれを受くるに艮を以てす。艮とは止まるなり。

ものはもってついにうごくべからず、これにとどまる。ゆえにこれをうくるにごんをもってす。ごんとはとまるなり。

物事は、いつまでも動き続けることはできないのであり、すでに動いた後には、そこにとどまって動かないところがなければならない。ゆえに震の卦の次に、艮の卦がおいてある。艮というは止まることである。艮の卦は山であり、動かざること山のごとしという徳がなければならない。艮の卦は止まるについての道を説くのである。

物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

物は以て終に止まるべからず。故にこれを受くるに漸を以てす。漸とは進むなり。

ものはもってついにとまるべからず。ゆえにこれをうくるにぜんをもってす。ぜんとはすすむなり。

物事はいつまでも止まっているわけにはいかない。だから、艮の卦の次に、漸の卦がおいてある。漸とは進むという意味である。漸次に進むことである。この卦は、山の上に木が生えておる形の卦であり、木は急には伸びないのであり、漸次に少しずつ進む意味の卦である。

進必有所歸。故受之以歸妹。

進必有所歸。故受之以歸妹。

進めば必ず帰する所あり。故にこれを受くるに帰妹を以てす。

すすめばかならずきするところあり。ゆえにこれをうくるにきまいをもってす。

漸次に進むときは、必ずどこかしかるべき場所に落ちつくところがある。だから漸の卦の次に、帰妹という卦がおいてある。帰妹は、妹をとつがすという意味の卦で、妹がお嫁に行って落ちつくべきところに落ちつくという卦である。落ちつくべきよろしきところを得るときは福であり、落ちつくところがよろしきを得ないときは禍である。落ちつくことについての道を説くのが、帰妹の卦である。

得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。

得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。

その帰する所を得る者は必ず大いなり。故にこれを受くるに豊を以てす。豊とは大いなり。

そのきするところをえるものはかならずおおいなり。ゆえにこれをうくるにほうをもってす。ほうとはおおいなり。

落ちつく場所がよろしきを得るときは、必ずだんだんに盛んになり大きくなるのである。ゆえに帰妹の卦の次に、豊という卦がおいてある。豊は大きいことである。ゆたかにして大きいのである。物事すべて盛大である。豊の卦は、盛大なる場合に処する道を説くのである。

窮大者必失其居。故受之以旅。

窮大者必失其居。故受之以旅。

大を窮むる者は必ずその居を失う。故にこれを受くるに旅を以てす。

だいをきわむるものはかならずそのきょをうしなう。ゆえにこれをうくるにりょをもってす。

盛んなるものは必ず衰えるのであって、盛大なることの頂上に達するときは、必ず大いに衰え、自分のいる場所をも失うようにもなるのである。外にはみ出してしまう。だから、豊の卦の次に、旅の卦がおいてある。旅は旅行の卦である。自分の居場所、自分の家を失って、ゆくえ定めぬ旅行をするのである。天下を放浪するのである。流浪の旅をするについての道を説くのが旅の卦である。

旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。

旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。

旅して容るる所なし。故にこれを受くるに巽を以てす。巽とは入るなり。

たびしているるところなし。ゆえにこれをうくるにそんをもってす。そんとはいるなり。

零落して、おるべき家もなく、放浪の旅をするときは、どこにも我が身を容れ手くれるものがない。そこで自分の身を小さくして、人にへり下り、柔順になるのである。そこで、初めて人に容れられるのである。そこで、旅の卦の次に、巽の卦がおいてある。巽とは、柔順にして小さくなって人にへり下って人のところへ入るのである。

入而後説之。故受之以兌。兌者説也。

入而後説之。故受之以兌。兌者説也。

入りて後これを説ぶ。故にこれを受くるに兌を以てす。兌とは説なり。

いりてのちこれをよろこぶ。ゆえにこれをうくるにだをもってす。だとはえつなり。

ゆきどころのない人が、他人のところへうまく入っていき、人に容れられ人に助けられるようになれば、悦ぶのである。だから、巽の卦の後に、兌の卦が続く。兌とは悦ぶことである。兌の卦は、大いに悦んで口を開いて笑う形の卦である。悦ぶことについての道を説くのが兌の卦である。

説而後散之。故受之以渙。渙者離也。

説而後散之。故受之以渙。渙者離也。

説びて後これを散ず。故にこれを受くるに渙を以てす。渙とは離るるなり。

よろこびてのちこれをさんず。ゆえにこれをうくるにかんをもってす。かんとははなるるなり。

大いに悦ぶときは人の気が弛むのであり、気が弛むときは物が散乱し離れ去るのである。だから、兌の卦の次に、渙の卦がおいてある。渙とは離散するという意味である。この卦は、水が風に吹かれて飛び散る形の卦である。人が悦んで、気が緩んで、物事に失敗し、人々が離散するのである。すべて離散することについて処すべき道を説くのが渙の卦である。

物不可以終離。故受之以節。

物不可以終離。故受之以節。

物は以て終に離るべからず。故にこれを受くるに節を以てす。

ものはもってついにはなるべからず。ゆえにこれをうくるにせつをもってす。

物事は、いつまでも離散した状態におることはできない。気が緩んで物事が散乱し人が離散するような情態になるときは、これではならぬと気を引きしめるのである。気を引きしめるのが節である。だから、渙の卦の次に、節という卦がおいてある。節というは、竹の節のように、心をしっかりと引きしめることである。竹には一区切り一区切りに節があるように、人の心も締まるべきところにおいて堅く引きしまるのである。物事にそれぞれの極るべきところにしかりと極りを立てることについて説くのが、節の卦である。

節而信之。故受之以中孚。

節而信之。故受之以中孚。

節ありてこれを信ず。故にこれを受くるに中孚を以てす。

せつありてこれをしんず。ゆえにこれをうくるにちゅうふをもってす。

心の中に堅固なるしまりがあり、物事に一定の節度があるときは、人々はこの人を信用する。自分の誠実なることを他人が信用するのである。ゆえに節の卦の後に、中孚という卦がくる。中孚の卦は、心の中に誠実なる徳が充実してあって、その誠実なる徳が他のものを感動させることを説くのである。

有其信者必行之。故受之以小過。

有其信者必行之。故受之以小過。

その信ある者は必ずこれを行う。故にこれを受くるに小過を以てす。

そのしんあるものはかならずこれをおこなう。ゆえにこれをうくるにしょうかをもってす。

心の中に誠実なる徳が充実し、その徳が人に信用されるものは、必ず自分がなそうと思うことがうまく行われるのであって、人に過ぎたる事業が成就するのである。だから中孚の卦の後に、小過という卦がくる。小過というは、小さいことが過ぎておるとか、少しく過ぎておるとかいう意味の卦である。

有過物者必濟。故受之以既濟。

有過物者必濟。故受之以既濟。

物に過ぐることある者は必ず済す。故にこれを受くるに既済を以てす。

ものにすぐることあるものはかならずなす。ゆえにこれをうくるにきせいをもってす。

人に過ぎたる才能あり、人に過ぎたる行いをなすものは、その行うことが必ず成就するのである。物事を新しくやる場合、ある程度曲がった物を矯めるには、少々反対の方に行き過ぎなければならない。そうしてはじめて物事は成る。だから小過の卦の次に、既済という卦がおいてある。既済といは、既に成る、ことごとく成るという意味で、なそうとする物事がことごとく成就するのである。

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

物は窮まるべからざるなり。故にこれを受くるに未済を以てしてここに終わる。

ものはきわまるべからざるなり。ゆえにこれをうくるにびせいをもってしてここにおわる。

物事は完成の状態で行き止まっていることはできない。いろいろな物事がうまく成就しても、そのあとからまたそのあとから、続々とまだ完成されないいろいろなことが、永久に出てくるのである。だから既済の卦の次に未済の卦がおいてあって、ここで『易経』の六十四卦は終わるのである。未済は、未だ成らずという意味であり、物がまだ完成されないのである。永久に完成ということのないのが、宇宙の情態であり、人間世界の情態である。