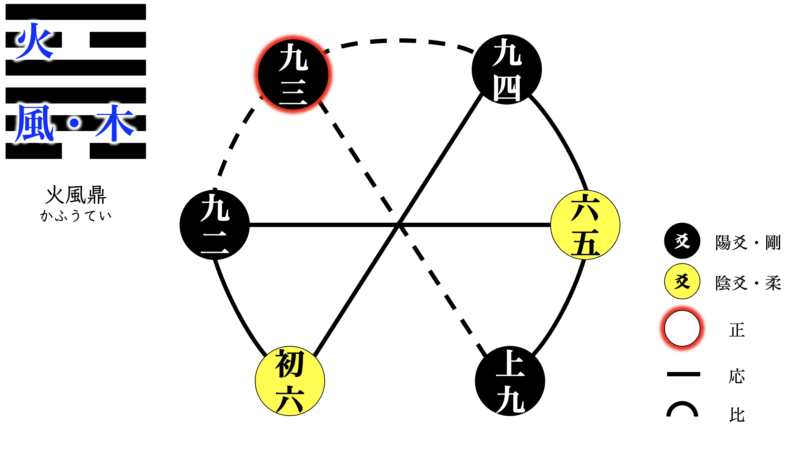

火風鼎(かふうてい) かなえ、賢者を養う

䷱

革物者莫若鼎。故受之以鼎。

物を革むる者は鼎に若くは莫し。故にこれを受くるに鼎を以てす。

ものをあらたむるものはかなえにしくはなし。ゆえにこれをうくるにかなえをもってす。

物を変革する道具では、鼎が一番その能力がある。だから革の卦の後に、鼎の卦を続ける。

鼎、元吉亨。

鼎、元吉亨。

鼎は、元いに吉にして亨る。

ていは、おおいにきちにしてとおる。

願いごとはおおいに通る。

彖曰、鼎、象也。以木巽火、亨飪也。聖人亨以享上帝、而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明、柔進而上行、中得而應乎剛。是以元亨。

彖に曰く、鼎は象也。木を以て火に巽れて亨飪する也。聖人亨して以て上帝に享して、大いに亨して以て聖賢を養う。巽にして耳目聡明。柔進んで上り行き、中を得て剛に応ず。是を以て元いに亨る。

たんにいわく、ていはしょうなり。きをもってひにいれてほうじんするなり。せいじんほうしてもってじょうていにきょうして、おおいにほうしてもってせいけんをやしなう。そんにしてじもくそうめい。じゅうすすんでのぼりゆき、ちゅうをえてごうにおうず。ここをもっておおいにとおる。

彖伝によると、鼎という卦は、物の形に似せて名付けた。木を火の下に次々に入れて、ものを煮たりすることである。聖人は鼎で煮炊きして天の神様にお供えをし、おおいに料理をして聖人・賢人を養おうとする。へりくだってはいるが、耳や目は至って聡明である。陰爻が進んで上卦の真ん中に上っていった。そこで、五という中の位を得て、九二という陽爻と相応じている。この良き形のゆえに、願いごとはおおいにとおる。

象曰、木上有火鼎。君子以正位凝命。

象に曰く、木の上に火あるは鼎なり。君子以て位を正しくし命を凝む。

しょうにいわく、きのうえにひあるはていなり。くんしもってくらいをただしくしめいをあつむ。

この卦は木の上に火がある。物を煮る形だから鼎という。君子はこの形にのっとって、朝廷に臨む場合、その座るべき位に端然と重々しく座って動かない。こうしてこそ天から受けた命を失うことなく完成することができる。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初六。鼎趾を顛しまにす。否を出だすに利ろし。妾を得て以て其の子あり。咎无し。

しょりく。ていあしをさかしまにす。ひをいだすによろし。しょうをえてもってそのこあり。とがなし。

鼎が足を上にしてひっくりかえった。腐った中身を出してしまうという良さがある。良き妾を得、その妾の助けによって、主人にまで幸が及ぶ。結果は咎がない。

象曰、鼎顛趾、未悖也。利出否、以從貴也。

象に曰く、鼎趾を顛しまにするは、いまだ悖かざるなり。否を出だすに利ろしとは、以て貴に従うなり。

しょうにいわく、ていあしをさかしまにするは、いまだそむかざるなり。ひをいだすによろしとは、もってきにしたがうなり。

初六は鼎卦の一番下、つまり鼎の足に当たる。初六は上に向かって九四と「応」ずる。まだ卦の始めで、鼎にご馳走は入れられておらず、鼎の底には古い悪いものが溜まっている。鼎の足が転倒するのは道にそむくようだが、わるいものを捨て去って尊いもの、つまり上卦九四に従うのだから、必ずしも悖いていない。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

九二。鼎に実あり。我が仇疾いあり。我に即く能わず。吉。

きゅうじ。かなえにじつあり。わがあだやまいあり。われにつくあたわず。きち。

鼎の中に中身がある。私の対応する相手が病気をして、私に取り付くことができない。結果は吉。

象曰、鼎有實、愼所之也。我仇有疾、終无尤也。

象に曰く、鼎に実あるは、之くところを慎しまんとなり。我が仇疾いあり、終いに尤なきなり。

しょうにいわく、かなえにじつあるは、ゆくところをつつしまんとなり。わがあだやまいあり、ついにとがなきなり。

九二は陽爻だから充実の意味がある。下卦の「中」だから鼎の中を満たす物である。我が仇とは初九を指す。鼎に内容があるというのは、人間でいえば才能があること、進む方向に気をつけなければいけない。我が仇に悪い病気があるが、自己を守って染まらなければ、結局咎はない。

九三。鼎耳革、其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

九三。鼎耳革、其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

九三。鼎の耳革まり、其の行塞がる。雉の膏食われず。方に雨ふらんとして悔を虧く。終に吉。

きゅうさん。ていのみみあらたまり、そのこうふさがる。きじのあぶらくらわれず。まさにあめふらんとしてくいをかく。ついにきち。

鼎の耳が取れてしまった。鼎を持ち上げようとして、動かせない。鼎の中にキジの脂身があるけれども食べられない。しかし、やがては君主と和合するであろう。かつて、役不足の悔があったけれども、ついには認められて吉。

象曰、鼎耳革、失其義也。

象に曰く、鼎の耳革まるは、その義を失うなり。

しょうにいわく、かなえのみみあらたまるは、そのぎをうしなうなり。

九三は鼎の腹の部分に当たり、陽爻で充実の意味がある。しかし、剛爻剛位だから剛に過ぎ、内卦の「中」を外れているので、中庸を得ない。六五が鼎の耳に当たるが、九三はそれに応じない。相合う道を失う。

九四。鼎折足、覆公餗。其形渥。凶。

九四。鼎折足、覆公餗。其形渥。凶。

九四。鼎足を折り、公の餗を覆えす。その形渥たり。凶。

きゅうし。かなえあしをおり、こうのそくをくつがえす。そのかたちあくたり。きょう。

鼎が足を折って、中身の殿様のお粥をひっくり返した。鼎自身が恥じ入って真っ赤になって、汗をだらだら流す。凶。

象曰、覆公餗。信如何也。

象に曰く、公の餗を覆えす、信如何ぞや。

しょうにいわく、こうのそくをくつがえす、しんいかんぞや。

九四は初六と「応」じている。初六は陰柔、小人である。九四はこれに委任する。当然その任に耐えず、事をだいなしにしてしまう。信義が果たせない。

六五。鼎黄耳金鉉。利貞。

六五。鼎黄耳金鉉。利貞。

六五。鼎に黄耳にして金鉉あり。貞しきに利ろし。

りくご。ていにこうじにしてきんげんあり。ただしきによろし。

鼎に黄金造りの耳と、黄金色の弦とがある。正しい道を守るのがよろしい。

象曰、鼎黄耳、中以爲實也。

象に曰く、鼎黄耳あるは、中以て実となすなり。

しょうにいわく、かなえこうじあるは、ちゅうもってじつとなすなり。

六五は卦の形からいって鼎の耳に相当する。黄は中の色。五は上卦の「中」だから黄耳という。五は陰であり、九二の剛爻に「応」ずる。六五は陰爻で本来空虚だが、中の徳をなかみにしている。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。

上九。鼎に玉鉉あり。大吉にして利ろしからざる无し。

じょうきゅう。ていにぎょくげんあり。だいきちにしてよろしからざるなし。

鼎に玉で飾った鉉が付いている。結果は大吉。何の不利もない。

象曰、玉鉉在上、剛柔節也。

象に曰く、玉鉉上に在り、剛柔節あるなり。

しょうにいわく、ぎょくげんかみにあり、ごうじゅうせつあるなり。

上九は鼎の卦の一番上、鼎の鉉にあたる。陽爻が陰位におる、ということは剛と柔がうまく調節されていること。