山風蠱(さんぷうこ) 腐敗、腐敗を建直す事業

䷑

以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。

喜びを以て人に随う者は必ず事あり。故にこれを受くるに蠱を以てす。蠱とは事なり。

よろこびをもってひとにしたがうものはかならずことあり。ゆえにこれをうくるにこをもってす。ことはことなり。

喜んで人に付き従っていると、結果的に必ず腐敗が起こり、それを直すための事業が必要になる。だから、喜びを意味する豫の卦と、従うことを意味する随の卦との後に、蠱の卦が来る。蠱とは、事である。蠱とは、腐敗であり、それを立て直すための事業が起こる。

蠱、元亨。利渉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱、元亨。利渉大川。先甲三日。後甲三日。

蠱は、元いに亨る。大川を渉るに利ろし。甲に先だつこと三日、甲に後るること三日。

こは、おおいにとおる。たいせんをわたるにりあり。こうにさきだつことみっか、こうにおくるることみっか。

願いごとはかなうであろう。冒険をするのによろしい。最初の法令を発布する前に三日間その理由を反省してみるがよい。法令を発布した後で三日間将来のことを慮るのがよい。

彖曰、蠱、剛上而柔下。巽而止蠱。蠱元亨而天下治也。利渉大川、往有功也。先甲三日、後甲三日、終則有始、天行也。

彖に曰く、蠱は、剛上りて柔下る。巽にして止まるは、蠱なり。蠱は、元いに亨りて天下治まるなり。大川を渉るに利ろし。往きて功有るなり。甲に先んずること三日、甲に後るること三日。終れば則ち始め有る。天行なり。

たんにいわく、こは、ごうのぼりてじゅうくだる。そんにしてとどまるは、こなり。こは、おおいにとおりててんかおさまるなり。たいせんをわたるによろし。ゆきてこうあるなり。こうにさきんずることみっか、こうにおくるることみっか。おわればすなわちはじめある。てんこうなり。

彖伝によると、蠱という卦は、乾の一番下の陽爻が坤の一番上に入り、逆に坤の一番上の陰爻が乾の一番下に入った形である。謙遜であって、しかも止まるという形が蠱の卦の形である。腐敗を治める道は、結果として願いごとが大いに通って、天下が治まる。冒険をしてよろしい。前進して手柄がある。最初の法令を発布する前に三日間その理由を反省してみるがよい。法令を発布した後で、三日間将来のことを慮るがよい。乱が終われば、治まった状態が始まる。これが天のめぐりである。

象曰、山下有風蠱。君子以振民育徳。

象に曰く、山の下に風あるは、蠱なり。君子以て民を振い徳を育つ。

しょうにいわく、やまのしたにかぜあるは、こなり。くんしもってたみをすくいとくをそだつ。

山☶の下に風☴がある。君子はこの卦にのっとって、民を救い、自己の徳を養う。

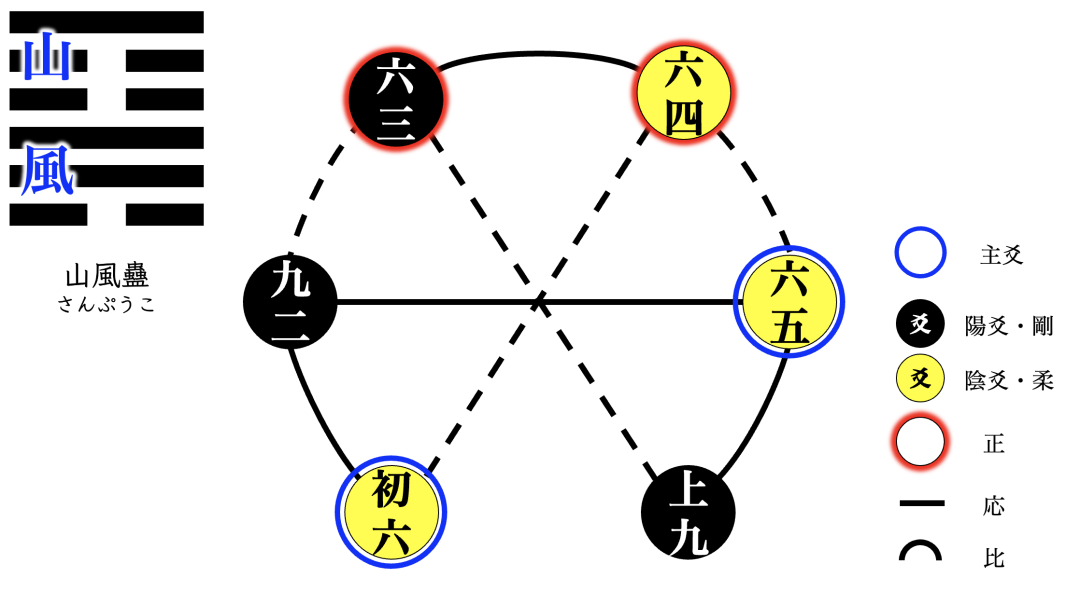

初六は、蠱の卦の初めであり、かつこの卦の成卦の主爻であるので、この爻において、世の中の乱れを刷新すべきことが説いてある。九二は、剛にして中を得たる爻であり、また六五の柔順なる天子と相応じておるので、剛にして中なる徳をもって世の中の頽廃したる弊風を革新するよい爻である。九三は、剛に過ぎたる爻であり、世の中の弊風を革新しようとして、多少の行き過ぎを免れないのである。しかし世の中の弊風を除き去ろうとする志は尊敬すべきであって、多少の行き過ぎがあっても、大いに咎めるべきではない。六四は、世の中の乱れ敗れたる弊風を革新する時にあたって、優柔不断であり、ぐずぐずしておる爻である。六五は、柔順にして中庸なる徳を持っておる天子であり、九二の賢人の補佐を得て、世の中の弊風を革新し、綱紀を粛正するよい爻である。これはこの卦の主卦の主爻である。上九は世の中に知られず認められない賢人であり、したがって王侯に事えず、世の中の重要なる位地におらず、世の中の仕事に関係ないのであり、高く道徳を養い、身の行いを潔くしておるところの君子である。そうして、自然に世の中によい影響を与えており、間接に世の中を刷新する力となっておるのである。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

初六。父の蠱を幹す。子有れば考も咎无し。厲うけれども終には吉。

しょりく。ちちのこをただす。こあればちちもとがなし。あやうけれどもついにはきち。

父親のし残した不始末の後をなんとか取り仕切ろうとしている。立派な子供がいれば、死んだ父親の名誉に傷はつかないであろう。身分も低く、事も始まったばかりであるから、常にみずから恐れていれば、最後には結果は吉となるであろう。

象曰、幹父之蠱、意承考也。

象に曰く、父の蠱を幹す、意考に承くるなり。

しょうにいわく、ちちのこをただす、こころちちにうくるなり。

初六は蠱の卦の始まりである。崩壊はさほど根深くないので、救済の事もしやすい。子が父の蠱をとりしきる象がある。その子の意図は父の仕事を承けつぐというにある。

初六は陰爻であって柔弱であり、才能が乏しいのであり、応ずる爻もないのであって、元来、父の蠱に幹として先代以来の弊害を除き去、更始一新するだけの力量を持っていないはずである。けれども、この初六が成卦の主爻であるので、この爻において詳らかに蠱を治めることを説いてある。

九二。幹母之蠱。不可貞。

九二。幹母之蠱。不可貞。

九二。母の蠱を幹す。貞に可からず。

きゅうじ。ははのこをただす。ていにすべからず。

母が何か不始末をして、子供としてその後始末をする。この場合、正しい道に固執して、厳しく母親を責め立ててはならない。

象曰、幹母之蠱、得中道也。

象に曰く、母の蠱を幹す、中道を得るなり。

しょうにいわく、ははのこをただす、ちゅうどうをうるなり。

九二は、陽剛、「中」を得ている。しっかりした子に似ている。そして、六五に「応」じている。六五は陰、母に当たる。しかし剛直な子が柔弱な母の過失のあとをうけて、始末をつけようとする場合、真っ向から正義をふりかざしたのでは、親子の恩愛を傷つける。おだやかに諌めて、こちらの意見を入れさせるがよい。そのようなおだやかさが、中道を得ることである。

九二は、陽にして剛であり、道徳才能の多い人物である。下の卦の真ん中におり、中の徳をもっておる。そうして六五の陰爻と相応じておる。六五は陰爻であるから母とみる。

九三。幹父之蠱。小有悔、无大咎。

九三。幹父之蠱。小有悔、无大咎。

九三。父の蠱を幹す。小しく悔有れども、大きな咎无し。

きゅうさん。ちちのこをただす。すこしくくいあれども、おおきなとがなし。

死んだ父親の不始末の後を取り仕切る。少々やり過ぎて後悔せねばならない。ただし、ひどく大きな咎はない。

象曰、幹父之蠱、終无咎也。

象に曰く、父の蠱を幹す、終に咎なきなり。

しょうにいわく、ちちのこをただす、ついにとがなきなり。

九三は剛爻が陽位におる。剛に過ぎる性格で、中庸を外れている。このような性格の子が父の失敗のあとをとりしきるのである。どうしても、びしびしとやり過ぎるので、少しは悔いがあるのは止むを得ない。ただ、九三は巽の一部、巽は順うの徳がある。それに九三は「正」を得ている。親に対する従順さと動機の正しさによって、結局、大きな咎はなくてすむであろう。

九三は、陽爻をもって陽の位におり、位は正しく志は正しいのであるが、中を過ぎており、ことをやり過ぎるのである。けれども九三は、父親の時代からの弊風を受け継いで、それを改革しようという立派な志を持っておるのであって、大いなる咎はない。

六四。裕父之蠱。往見吝。

六四。裕父之蠱。往見吝。

六四。父の蠱を裕かにす。往けば吝を見る。

りくし。ちちのこをゆたかにす。ゆけばりんをみる。

父親の不始末の後を、ゆるやかな仕方で処理する。そういう態度のまま、一歩進んで非常事態を処理しようとすると、恥をかく。

象曰、裕父之蠱、往未得也。

象に曰く、父の蠱を裕かにす、往かんとしていまだ得ざるなり。

しょうにいわく、ちちのこをゆたかにす、ゆかんとしていまだえざるなり。

六四は柔爻が陰位におる。柔弱にすぎて、事をなすに足りない。このような性格で、父の事業のあとを承け継いだのでは、ただ先人の過失を寛大に見過ごして、手を下さないことになろう。このような態度で進んで行けば、進もうとしても進めないのである。

六四は陰爻をもって陰の位におり、位は正しいのであるけれども、先代以来の弊害を掃い除くだけの力がない。上の卦の下の爻であり、中を得ておらず、中に届かないのであり、あまりに控えめに過ぎるのである。

六五。幹父之蠱。用誉。

六五。幹父之蠱。用誉。

六五。父の蠱を幹す。用て誉れあり。

りくご。ちちのこをただす。もってほまれあり。

自分自身がすでに高い地位にいて、亡き父親の不始末の後を取り仕切る。結果として名誉が得られる。

象曰、幹父、用譽、承以徳也。

象に曰く、父の蠱を幹し、もって誉れあるは、承くるに徳を以てするなり。

しょうにいわく、ちちのこをただし、もってほまれあるは、うくるにとくをもってするなり。

六五は従順の性質(陰爻)、上卦の「中」を得、尊位(五)におる。しかもこれに「応」ずる九二は剛毅の徳(陽爻)をもって、自分のあとを承け継いでくれる。結果として名声のたかまることは当然である。

この爻は、蠱の卦の主卦の主爻である。六五は、陰爻であって柔順であり、才能道徳は多いというわけにはゆかぬけれども、中の徳を得ておる。陰爻をもって陽の位におるのであるから、志に強いところがある。従順中庸の徳をもって六五の天子の位におり、そうして九二の陽剛にして中の徳を持っておる賢人と相応じ、これを信任し、これが補佐を得ておる。そこで、この六五は、父の蠱、先代以来の悪い弊風を更始一新することを得て、それによって大なる誉を得るのである。

上九。不事王侯。高尚其事。

上九。不事王侯。高尚其事。

上九。王侯に事えず。其の事を高尚にす。

じょうきゅう。おうこうにつかえず。そのことをこうしょうにす。

王侯貴族に仕えない。自分の生き方を気高いものにする。

象曰、不事王侯、志可則也。

象に曰く、王候に事えず、志則るべきなり。

しょうにいわく、おうこうにつかえず、こころざしのっとるべきなり。

上九は陽爻、剛毅の性格である。無位の地位である。王侯に仕えず、自分の志にのっとるべきである。

上九は、蠱の卦の上におり、下にあってこれに応ずる爻はなく、世の中のことの外ににおり、位のない位地におる。上九は陽にして剛なる爻であり、世の中を忘れて世の中のことを顧みないという人ではないのであるが、位を得ていないので、世の中のことに当たることができないのである。そこで王にも侯にも事えずして、高く道徳を養い、その行いを高尚にしておるのである。そうしておるうちに、自然に人の心を感動し、頽廃したる風俗を振るい起こすところがあるであろう。