天地否(てんちひ) ふさがる、暗黒時代

䷋

物不可以終通。故受之以否。

物は以て終に通ずべからず。故にこれを受くるに否を以てす。

ものはもってついにつうずべからず。ゆえにこれをうくるにひをもってす。

物は永遠に通ずるわけにはいかない。だから、泰の卦の後に否という卦を持ってくる。

否之匪人。不利君子貞。大往小来。

否之匪人。不利君子貞。大往小来。

之を否ぐは人に匪ず。君子の貞に利ろしからず。大往き小来る。

これをふさぐはひとにあらず。くんしのていによろしからず。だいゆきしょうきたる。

否は人道に背いている。君子の正しい道に対して利益がない。陽が外に逃れ、陰が内にやって来た形である。

否の卦は、大きい陽爻は皆上の卦に往ってしまい、小さい陰爻は皆下の爻に来ておる。天の陽気は上にのみあって下に降らず、地の陰気は下にのみあって上に昇らないのである。そこで、天地の陰陽が調和せず、万物が発育しないのである。

彖曰、否之匪人、不利君子貞、大往小來、則是天地不交萬物不通也。上下孚交天下无邦也。内陰而外陽、内柔而外剛、内小人而外君子。小人道長、君子道消也。

彖に曰く、「之を否ぐは人に匪ず。君子の貞に利ろしからず。大往き小来る」とは、則ち是れ天地交わらずして万物通ぜざるなり。上下交わらずして、天下に邦无き也。内陰にして外陽なり。内柔にして外剛なり。内小人にして外君子なり。小人道長じ、君子道消するなり。

たんにいわく、「これをふさぐはひとにあらず。くんしのていによろしからず。だいゆきしょうきたる」とは、すなわちこれてんちまじわらずして、ばんぶつつうぜざるなり。じょうげまじわらずして、てんかくになきなり。うちいんにしてそとようなり。うちじゅうにしてそとごうなり。うちしょうじんにしてそとくんしなり。しょうじんみちちょうじ、くんしみちしょうするなり。

彖伝によると、卦辞の「之を否ぐは人に匪ず。君子の貞に利ろしからず。大往き小来る」とあるのは、天地が交わらず、万物が通じないということである。上下の意志が通じ合わないから、天下に諸侯の国々がないのと同じである。この卦の形は、内側がすべて陰柔であり、外側が陽剛である。これは政治で言えば朝廷の内部が小人ばかりになり、君子は朝廷の外部に放り出されている形である。つまり、小人が勢力を伸ばし、君子の勢力が消えてしまうことである。

象曰、天地不交否。君子以儉徳辟難。不可榮以祿。

象に曰く、天地交わらざるは否なり。君子は以て徳を倹しくし難を辟く。栄えしむるに禄を以てすべからず。

しょうにいわく、てんちまじわらざるはひなり。くんしはもってとくをつつましくしなんをさく。さかえしむるにろくをもってすべからず。

天☰と地☷が相交わらないのが否である。否は閉塞の意味。君子は、この閉塞の卦にかたどって、自分の能力を内におさめて、外に現さないように努め、そうすることで小人どもの禍難を避ける。高い禄をもらうことを光栄と考えるべきではない。

これは君臣上下の意志がとうてい疎通しない時であるので、君子は、かような時には、自分の徳を控えめにして、外にあらわさず、光をつつみ、あとをくらまし、自分に道徳があることを人に知られぬようにして、小人の禍難を避けるのであり、人がこの君子を引き出して俸禄を与えて栄誉ある位地につかせることはできないのである。いかに正しいことでも、適当なる時機を得なければ、うまく行われないのであり、かえって悪い結果を来すことにもなる。

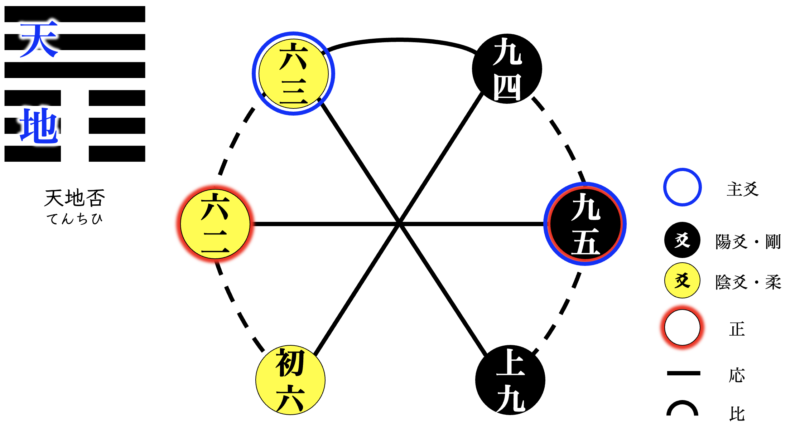

否の卦の六爻は、初六・六二・六三の三爻は、陰爻であり、小人であり、九四・九五・上九の三爻は、陽爻であり、君子である。初六には、陰爻なる小人が挙げ用いられて進むときは、同類である他の陰爻もいっしょに進むことを説き、そうして小人といえども、志を改めて、正しき道を固く守るときは、吉にして福を得ることを説いてある。六二は、柔順にしてかつ中正なる陰爻であり、小人の中の善良なるものであり、したがって君子に包容されて、柔順にして君子の命令に従っておる爻である。六三は、最も悪い小人であって、道徳才能が乏しいに拘らず、しきりに立身栄達を図り、上の君子におもねりへつらって、恥ずべきことを行っておる爻である。この小人が大夫の位におるので、君臣上下の事情が互いに疎通しないようになるのである。九四は、剛明なる君子であり、適当なる時期に、天子の命令を奉じて、今の閉じ塞がっておる世の中を開き通じようと努力する大臣である。九五は、剛健にして中正なる徳を備えておる天子であり、今の閉じ塞がっておる世の中を一時開き通ずるのであり、なお自ら戒め懼れることを怠らずして、ついに天下の泰平を致すのである。しかしこの場合には、閉塞の時運がまだ終わらないので、十分に閉塞を解決することは、まだできないのである。上九は、否の卦の終わりであるので、上九・九五・九四など陽剛の君子の力によって、閉じ塞がっており情態がひっくり返され、君臣上下の意志がよく疎通する泰平の世の中となるのである。

初六。抜茅茹。以其彙。貞吉亨。

初六。抜茅茹。以其彙。貞吉亨。

初六。茅を抜くに茹たり。其の彙と以にす。貞なれば吉にして亨る。

しょりく。ちがやをぬくにじょたり。そのたぐいとともにす。ていなればきちにしてとおる。

ちがやを引き抜くと、根でつながって、仲間も一緒に抜ける。自分の動機が正しければ、結果は吉であって、願いごとは通るであろう。

初六は、陰爻であり、すなわち道徳才能の乏しい小人である。陰爻をもって陽の位におるので、位は正しからず、志は正しくない。初爻であるから、位は卑しい。また、否の卦の初めであるので、閉じ塞ぐことがまだ深く進んでいない。すなわち初六の悪いことがまだ外にあらわれるに至っていない。また、初六は上の九四と陰陽相応じておるので、九四の大臣から挙げ用いられ指導せらるべき可能性がある。

象曰、拔茅貞吉志在君也。

象に曰く、茅を抜く、貞なるときは吉、志君にあるなり。

しょうにいわく、ちがやをぬく、ていなるときはきち、こころざしきみにあるなり。

ちがやを抜こうとすれば、隣のものまで一緒に抜ける。小人が君子に変われば、君を愛することを念願とするようになるであろう。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

六二。包承す。小人は吉。大人は否げば亨る。

りくじ。ほうしょうす。しょうじんはきち。たいじんはふさげばとおる。

かねがね心に包んでいることは、ひたすら上の人の言うことに従おうということだけである。これは、小人としては吉である。大人物にとっては身のふさがりであるが、自分の道だけは通る。

六二は、陰爻であるから、道徳才能の乏しい小人である。陰の位におるので、位は正しい。陰爻であるから、心は柔順である。下の卦の真ん中におるので、中の徳を持っておる。そうして上の九五の天子の爻と陰陽相応じておる。九五の天子を始めとし、上の陽爻に包容され、それに従うものである。

象曰、大人否亨不亂羣也。

象に曰く、大人は否にして亨る、群に乱れざるなり。

しょうにいわく、たいじんはひにしてとおる、ぐんにみだれざるなり。

六二は陰柔であって「中正」。ということは小人ではあるが、中庸と正義をわきまえてはいる。大人は自分の運の塞がりを大全とうけとめて、あくせすしない。そうして初めて、その道が亨るであろう。つきまとう小人の群れに心乱れないこと。

六三。包羞。

六三。包羞。

六三。羞を包む。

りくさん。はじをつつむ。

心に包み蓄えるものは、恥ばかりである。

六三は、陰爻であるから、道徳才能が乏しい。陽の位におるので、位は正しくなく、志は正しくない。下の卦の上におり、中を過ぎておるのであって、向こうへ向こうへと進もうとする。位は大夫の位地におり、相当に高い位である。三つの陰爻の中で、最も悪い爻である。これが否の卦の成卦の主爻であり、この爻があるために、天地閉じ塞がり、上下相交わらざる、天地否の世の中ができるのである。上九の陽爻と相応じ、九四の陽爻と相比しておるので、巧言令色、こびへつらって陽爻に取り入り、陽爻の愛顧を受け、陽爻に包容され、大夫の位地を保っておるのである。これは奸佞邪智の仕方であり、まことに恥ずべき行為である。

象曰、包羞位不當也。

象に曰く、羞を包む、位当たらざればなり。

しょうにいわく、はじをつつむ、くらいあたらざればなり。

六三は陰爻で陽位におる。つまり「不正」である。また「不中」である。六二がまだ君子に従っていたのに比べて、これはまったくの小人である。しかも上の君子に近い。小人が悪事を企てながらも心中に羞恥を感じている。

九四。有命无咎。疇離祉。

九四。有命无咎。疇離祉。

九四。命有れば咎无し。疇、祉に離く。

きゅうし。めいあればとがなし。たぐい、さいわいにつく。

君主から命じられてするならば、咎はない。同類と一緒に幸いを受けるであろう。

九四の位は大臣の位地である。陽爻をもって陰の位におり、剛をもって柔の位におるので、位は正しくないけれども、剛強にして道徳才能のある人であって、しかも柔和にして、事をやり過ぎることはない。九五の天子を補佐して、閉じ塞がっておる世の中を救済するに足る力量のある人である。

象曰、有命无咎志行也。

象に曰く、命ありて咎なし、志行わるるなり。

しょうにいわく、めいありてとがなし、こころざしおこなわるるなり。

九四は陽剛、しかし陰位におる。運命が味方してくれて、はじめて行い得るのである。咎はない。

九五。休否。大人吉。其亡基亡。繋于苞桑。

九五。休否。大人吉。其亡基亡。繋于苞桑。

九五。否を休む。大人は吉なり。其れ亡びん其れ亡びんとす。苞桑に繋る。

きゅうご。ひをやすむ。たいじんはきちなり。それほろびんそれほろびんとす。ほうそうにかかる。

天下のふさがりをやめさせることができる。大人物のめでたい時である。今に滅びるぞ、今に滅びるぞと言いながら、頑丈な桑の根につなぎ止めるようにして、油断なく国家を保つべきである。(また別の説として)堅くない柔らかな桑の木に繋がれておるというのは、まとこに弱くて不安である。

この九五は、この卦がすでにできあがった後、この卦の主となるところの主爻である。九五は、天子の位である。陽爻であるので、道徳才能がすぐれておる。陽の位におるので、位が正しい。上の卦の真ん中におるので、中の徳を得ておる。天下の閉じ塞がっておる情態を一時中止させるのである。

象曰、大人之吉位正當也。

象に曰く、大人の吉なるは、位正に当たればなり。

しょうにいわく、たいじんのきちなるは、くらいまさにあたればなり。

九五は陽剛で、「中正」、君の位におる。閉塞の気運をやすませ、泰平に復帰させることができる。これは大人にして初めて可能な事業である。

上九。傾否。先否後喜。

上九。傾否。先否後喜。

上九。否を傾く。先には否がり後には喜ぶ。

じょうきゅう。ひをかたむく。さきにはふさがりのちにはよろこぶ。

ふさがりを傾けて、通じる状態に戻る。先にはふさがっていたが、最後には喜びがあるであろう。

上九は否の卦の終わりであり、この爻において、天地否の卦が変じて泰平の世となる。

象曰、否終則傾何可長也。

象に曰く、否終われば傾く、なんぞ長かるべけんや。

しょうにいわく、ひおわればかたむく、なんぞながかるべけんや。

上九は否の卦の終わり。否が終われば傾く、いつまでも否が続くわけはない。