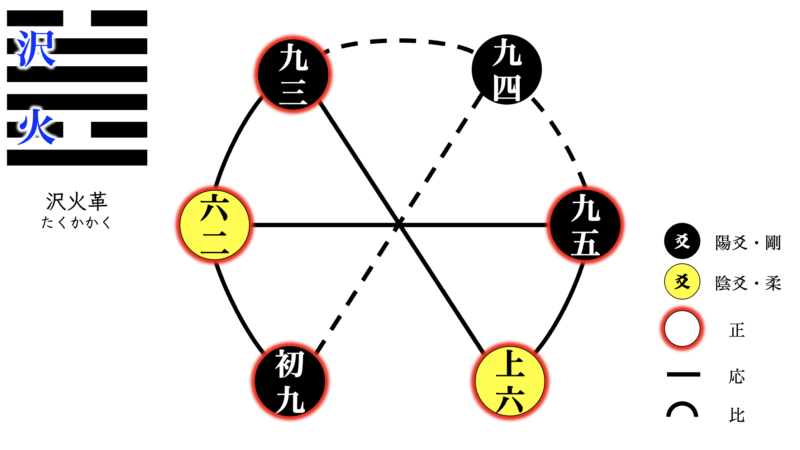

沢火革(たくかかく) 変革、革命

䷰

井道不可不革。故受之以革。

井の道は革めざるべからず。故にこれを受くるに革を以てす。

せいのみちはあらためざるべからず。ゆえにこれをうくるにかくをもってす。

井戸のあり方というものは絶えず変革しなければならない。水をそのままにしておいたら腐る。だから、井の卦を受けるのに、革という卦をもってする。

革、已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

革、已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

革は、已日にして乃ち孚とせらる。元いに亨り貞しきに利ろし。悔亡ぶ。

かくは、きじつにしてすなわちまこととせらる。おおいにとおりただしきによろし。くいほろぶ。

革命は、革命の機運が満ち充ちたとき、はじめて人に信じられる。この卦が出れば願いごとは通る。正しさを持続するによろしい。革命が成功してはじめて、革命というものに付きものの悔いも滅びる。

彖曰、革、水火相息、二女同居、其志不相得曰革。已日乃孚、革而信之。文明以説、大亨以正。革而當、其悔乃亡。天地革而四時成、湯武革命、順乎天而應乎人。革之時、大矣哉。

彖に曰く、革は水火相息す。二女同居して、其の志、相得ざるを革と曰う。已んぬる日にして乃ち孚あり。革めて之を信ずるなり。文明以て説ぶ。大いに亨るに正を以てす。革めて当たる、其の悔い乃ち亡ぼす。天地革まりて四時成る。湯武の命を革むる、天に順いて人に応ず。革の時、大なるかな。

たんにいわく、かくはすいかあいそくす。にじょどうきょして、そのこころざし、あいえざるをかくという。やんぬるひにしてすなわちまことあり。あらためてこれをしんずるなり。ぶんめいもってよろこぶ。おおいにとおるにせいをもってす。あらためてあたる、そのくいすなわちほろぼす。てんちあらたまりてしいじなる。とうぶのめいをあらたむる、てんにしたがいてひとにおうず。かくのとき、だいなるかな。

彖伝によると、この革という卦は、水と火がお互いに消し合い、終息させる。また、二人の娘が同居すれば、お互いの気持ちが背き、家の中に変化が起こる。そこでこの卦を革と呼ぶ。革命の機運が満ち満ちた日にはじめて人々に信ぜられる。というのは、革命が成功してはじめて民がこれを信ずるということである。改革をしようという人が、文明の徳と、あらゆる人を喜ばせる恵みとをもって、大いに改革の志を通し、しかもその志が正しい。改革をしてそれが当を得ていた。こうしてこそ、改革につきものの悔いというものはなくなる。天地が変革することで、四季というものは完成する。殷の湯王・周の武王の革命というものは、天に願い、人の心に応じて行われた。革命というこの時間は、偉大なるものかな。

象曰、澤中有火革。君子以治歴明時。

象に曰く、沢の中に火あるは革なり。君子以て歴を治め時を明らかにす。

しょうにいわく、たくのなかにひあるはかくなり。くんしもってこよみをおさめときをあきらかにす。

沢の中に火がある。水盛んなれば火に勝ち、火盛んなれば水に勝つ。陰陽相剋して、四季の変革を生ずる象だから、革という。君子はこの卦にのっとって、暦を制定し、季節の推移を明らかにする。

初九。鞏用黄牛之革。

初九。鞏用黄牛之革。

初九。鞏むるに黄牛の革を用う。

しょきゅう。かたむるにこうぎゅうのかわをもちう。

飴色の牛の革でもって、我が身を固める。

象曰、鞏用黄牛之革。不可以有爲也。

象に曰く、鞏むるに黄牛の革を用うとは、以て為すあるべからざるなり。

しょうにいわく、かたむるにこうぎゅうのかわをもちうとは、もってなすあるべからざるなり。

変革の時ではあるが、初九は卦の最初であり、上に「応」もない。だから、積極的に何かを成そうとしてはならない。ただ身を固めるのがよい。

六二。已日乃革之。征吉无咎。

六二。已日乃革之。征吉无咎。

六二。已日にして乃ちこれを革む。征けば吉にして咎无し。

りくじ。いじつにしてすなわちこれをあらたむ。ゆけばきちにしてとがなし。

革命の機運が満ち充ちた日になって、はじめて革命の旗を揚げる。前進して吉。咎はない。

象曰、已日革之、行有嘉也。

象に曰く、已日にしてこれを革む、行きて嘉びあるなり。

しょうにいわく、いじつにしてこれをあらたむ、ゆきてよろこびあるなり。

六二は従順で「中正」、下卦の主たる爻。下卦は明だから、文明の徳の持ち主、革命の主体である。上には九五の応援がある。時が十分に熟して変革すべき時がくる。前進して喜びがある。

九三。征凶。貞厲。革言三就、有孚。

九三。征凶。貞厲。革言三就、有孚。

九三。征けば凶。貞しけれども厲うし。革言三たび就れば、孚有り。

きゅうさん。ゆけばきょう。ただしけれどもあやうし。かくげんみたびなれば、まことあり。

九三は、自ら行こうとすれば凶である。貞しさを守り、おそれを抱くべきである。「革命せよ」との意見が三回まで通ってはじめて、自分も信じ、また人々にも信じられるであろう。

象曰、革言三就、又何之矣。

象に曰く、革言三たび就る、また何くにか之かん。

しょうにいわく、かくげんみたびなる、またいずくにかゆかん。

九三は剛爻剛位で、剛強に過ぎ、下卦の極点におる。衆議三度まで一致したら、もはや別途には行けない。変革すべきであるとうこと。

九四。悔亡。有孚改命。吉。

九四。悔亡。有孚改命。吉。

九四。悔亡ぶ。孚有りて命を改めれば、吉。

きゅうし。くいほろぶ。まことありてめいをあらためれば、きち。

革命に付きまとう悔いもなくなる。人々すべてが信ずれば、革命をおこなってよろしい。

象曰、改命之吉。信志也。

象に曰く、命を改むることの吉なるは、志を信ずればなり。

しょうにいわく、めいをあらたむることのきちなるは、こころざしをしんずればなり。

九四は陽爻が陰位におる。「不正」だから悔いがあって当然である。しかし時はすでに革卦の半ばをすぎ、上卦の水と下卦の火がせめぎあう瀬戸際、まさに天命を革むべき時である。九四は陽爻陰位、つまり剛柔兼ね備えている。革命者として適任である。すべての人がその志を信じてくれて、然る後革命を断行するのならば、吉である。

九五。大人虎變。未占有孚。

九五。大人虎變。未占有孚。

九五。大人虎変す。未だ占わずして孚あり。

きゅうご。たいじんこへんす。いまだうらなわずしてまことあり。

大人物の革命の際における自己変革は、虎の模様のように鮮やかである。まだ占わずとも天下の人々に信ぜられるであろう。

象曰、大人虎變。其文炳也。

象に曰く、大人虎変すとは、その文炳らかなり。

しょうにいわく、たいじんこへんすとは、そのもんあきらかなり。

九五は陽剛で「中正」、革卦の主たる位置にある。大人は自己を改革し、周囲の人々を改革し、天下の革命を成し遂げる。その天下を変革させるしかたは、目も鮮やかに虎の文様が輝き出るようである。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

上六。君子豹変す。小人は面を革む。征けば凶なり。居れば貞しくして吉。

じょうりく。くんしひょうへんす。しょうじんはめんをあらたむ。ゆけばきょうなり。おればただしくしてきち。

君子は大人ほどではないが、善人の自己変革の仕方は豹の模様のごとくである。小人物は、自己変革に際して心から変革することはできない。ただ顔つきだけ改める。しかし、小人に対してはそれでよしとせねばならない。さらに強く改革を進めようとすれば凶である。正しい道に居れば吉。

象曰、君子豹變。其文蔚也。小人革面、順以從君也。

象に曰く、君子豹変すとは、その文蔚なり。小人は面を革むとは、順にして以て君に従うなり。

しょうにいわく、くんしひょうへんすとは、そのもんうつなり。しょうじんはめんをあらたむとは、じゅんにしてもってきみにしたがうなり。

士大夫(君子)は時代の推移に従って、自己を変革し、新しい文化の建設に貢献する、豹の毛の紋様が美しくなるようである。庶民(小人)は、結果を享受するだけなので、ただ顔つきをあらためて、おとなしく新しい君に従う。