沢雷随(たくらいずい) したがう、したがわず

䷐

豫必有隨。故受之以隨。

豫べば必ず随うことあり。故にこれを受くるに随を以てす。

よろこべばかならずしたがうことあり。ゆえにこれをうくるにずいをもってす。

喜ぶという時には、必ず従うという動作が伴う。だから、喜びを意味する豫という卦の後に、従うことを意味する随が続く。

随、元亨利貞。无咎。

随、元亨利貞。无咎。

随は、元いに亨りて貞しきに利ろし。咎无し。

ずいは、おおいにとおるただしきにりあり。とがなし。

願いごとは大いに通るであろう。占う人の動機が正しい場合、利益がある。天の咎はない。

彖曰、隨、剛来而下柔、動而説隨。大亨貞、无咎、而天下隨時。隨時之義、大矣哉。

彖に曰く、随は剛来りて柔に下る。動いて説ぶは、随なり。大いに亨る、貞にして咎无し。而うして天下、時に随う。時に随うの義は、大なるかな。

たんにいわく、ずいはごうきたりてじゅうにくだる。うごいてよろこぶは、ずいなり。おおいにとおる、ていにしてとがなし。しこうしててんか、ときにしたがう。ときにしたがうのぎは、だいなるかな。

彖伝によると、随の卦は、陽の強いものが降りて来て、陰の柔らかいものの下にへりくだっている。また、動いた結果、人に喜ばれる、あるいは喜んで動くという意味が、この卦の中にある。これが随である。願いごとが大いに通り、正しくて、咎はない。このようにして、天下は時の自然の流れに従う。

象曰、澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。

象に曰く、沢中に雷あるは随なり。君子以て晦きに嚮って入りて宴息す。

しょうにいわく、たくちゅうにらいあるはずいなり。くんしもってくらきにむかっていりてえんそくす。

沢の下に雷が潜んでいる形が随である。君子はこの卦の形にのっとって、日暮れに向かっては、家の中に入って安らぎ憩う。

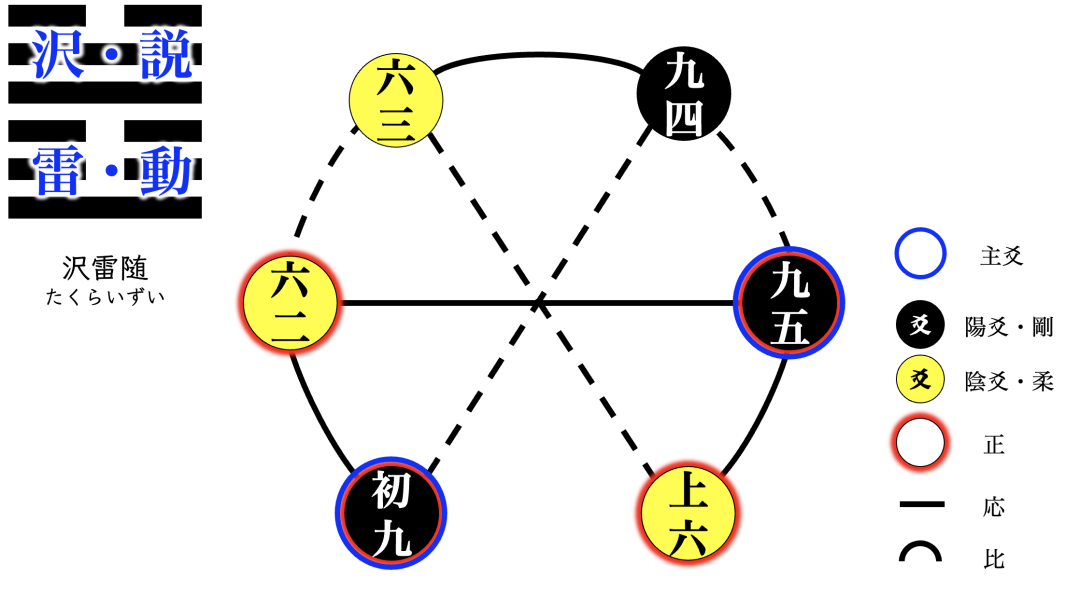

初九の陽爻が六二の陰爻の下にある。初九がこの卦の成卦の主爻であり、道徳才能の多い人であるのに、それが道徳才能の少ない六二の陰爻に下り随っておるのである。また、九五の陽爻が上六の陰爻の下にある。九五はこの卦の主爻であり、道徳才能の多い人であるのに、それが道徳才能おん少ない上六の陰爻に下り随っておるのである。

随の卦の初九は、陽剛にして位正しい爻であって、人に随って自分のこれまでの職務が変わることがあるけれども、正しい道を堅く守っておるので、吉にして福を得られる。そうして人に交わるについては、自分の親しいものに私することなく、広く天下の交わるべき人と交わり、公明正大にして人に随うのであって、ついに六二の仲介によって、九五の天子にも認められ、大なる功績を立て得られるのである。六二は、柔順中正なるよい爻であって、上は九五の天子に応じてその信任を得、下は初九の志正しき賢人と相比しておるのであり、初九の賢人を推薦して、ともに九五の天子のために尽くすところのよい爻である。六三は陰爻であって柔弱であり、位が正しくなく、中の徳を持っていないのであるが、上の九四の大臣に取り入り、これに下り随って、自分の身の富貴栄達をはかるよくない爻である。九四は、剛強なる陽爻であり、才能すぐれたる人であり、九五の天子に下り随って大臣の位におり、権力盛んにして君を凌がんとするほどであり、これでは凶にして禍を得べきである。九五は剛健中正なる天子であり、下にある従順中正なる六二の賢人を信任し、上にある従順にして正しき上六の賢人に親しんでおる明君であり、吉にして大なる福を得られるのである。上六は、随の卦の上爻であり、ここに随の道の至極なるものを挙げてある。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

初九。官渝ること有り。貞にして吉。門を出でて交われば功有り。

しょきゅう。かんかわることあり。ていにしてきち。もんをいでてまじわればこうあり。

役目が変わることがある。心正しければ吉である。一門の中でだけ交わるのではなく、門の外に出て広く他人と交われば、良き成果が上がるであろう。

象曰、官有渝、從正吉也。出門交有功、不失也。

象に曰く、官渝ることあり、正に従えば吉なり。門を出でて交わるに功あり、失あらざるなり。

しょうにいわく、かんかわることあり、せいにしたがえばきちなり。もんをいでてまじわるにこうあり、しつあらざるなり。

初九は下卦☳の主人である。☳は動く意味で、動いてこそ、随うの意味も出てくる。つまり初九は人に随おうとする。他人に随えばそれにひきずられて、いままで守っていた主義を変えることにもなる。たとえば職掌を変えるようなものである。ただ変わるにしても、たあd強い道に沿って変わるのならば吉である。また、自分の門から出て、赤の他人と交際すれば良い効果がある。門を出て、随う対象を広くすれば、過失はない。

初九は、陽爻をもって陽の位におり、位が正しく、志が正しいのである。上の四爻とは陽爻と陽爻で、相応じていない。初九は、応爻がないので、拘束されることがなく、自分の信ずるところの正しい道に従うことができるのである。上に六二の柔順にして中正なる陰爻があり、これと陰陽相比し、相親しんでおり、これに随っておるのである。そうして六二はこの卦の主卦の主爻である剛強中正なる九五の陽爻と陰陽相応じておる。初九は、六二の仲介によって九五の陽爻と連絡ができるのである。

六二。係小子、失丈夫。

六二。係小子、失丈夫。

六二。小子に係りて、丈夫を失う。

りくじ。しょうしにかかりて、じょうぶをうしなう。

若い男に心惹かれれば、立派な男——本来、夫たるべき男——をなくすであろう。

象曰、係小子、弗兼與也。

象に曰く、小子に係る、兼ねて与せざるなり。

しょうにいわく、しょうしにかかる、かねてくみせざるなり。

小子は若者。孔子は弟子をよぶ二人称に小子を用いた。六二は九五と応じているが、距離が遠い。一方、すぐ下には初九がいる。六二は陰爻で心弱く、操を守って正当の配偶(九五)を待つことができず、初九に随って、九五の正しい「応」をなくしてしまう。主ある婦人が、若い男友達にひっかかって、りっぱな夫をなくしてしまう形である。小子にかかれば、丈夫を失うので、両手に花ということはできない。

六二は陰爻をもって陰の位におり、位が正しい。下の卦の真ん中におり、中の徳を持っておる。九五の陽爻と相応じており、初九と相交わり相親しんでおるのである。ここで小子というのは六三の陰爻であり、丈夫というのは、初九の陽爻をさすのである。(この説は、来知徳、何楷、周易述義などの説)随の卦は、下にある爻が上にある爻に随うべきであり、六二は上にある六三に随うべきであるが、六三は正しからず中ならざる爻であるので、六二はこれを避けて初九と交わり九五におうずるのである。

六三。係丈夫、失小子。隨有求得。利居貞。

六三。係丈夫、失小子。隨有求得。利居貞。

六三。丈夫に係りて、小子を失う。隨いて求むる有れば得ん。貞に居るに利ろし。

りくさん。じょうぶにかかりて、しょうしをうしなう。したがいてもとむるあればえん。ていにおるによろし。

立派な男に心惹かれて、若い男をなくすであろう。立派な男に従って何か求めれば、必ず与えられるであろう。ただし、動機が正しいことを条件とする。

象曰、係丈夫、志舍下也。

象に曰く、丈夫に係るは、志下を舎つるなり。

しょうにいわく、じょうふにかかるは、ここざししもをすつるなり。

丈夫はこの場合、九四を指す。小子は初九。大体、陰はひとり立ちできないもの。六三の陰も上に「応」がないので、身近な九四の陽にかかる。下にも初九という陽がいたが、九四にかかることで、初九を自分から捨ててしまう。

この丈夫は上の九四の陽爻をさす。小子は、下の六二の陰爻をさす。六三は、陰爻をもって陽の位におり、位は正しくない。下の卦の上におり、中を得ていない。上の応ずべき爻は上六であるが、陰爻と陰爻とで、相応ずることはできない。上の九四と陰陽相比しており、これに随っておる。下の六二とは陰爻と陰爻とで、相比し愛親しむことはできない。六三は陰柔にして中ならず正しからざる爻であり、心がけのよくない爻である。そうして、丈夫すなわち上の九四の権力盛んなる大臣に繋がっておるのであって、小子すなわち下の柔順中正なる六二の陰爻を失い、これと交わり親しまないのである。

九四。隨有獲。貞凶。有孚、在道以明、何咎。

九四。隨有獲。貞凶。有孚、在道以明、何咎。

九四。隨いて獲る有り。貞なるも凶。孚あり、道に在りて以て明らかならば、何の咎あらん。

きゅうし。したがってえるあり。ていなるもきょう。まことあり、みちにありてもってあきらかならば、なんのとがあらん。

君子に従う身でありがなら、大いに人望を得る。これは、動機が正しくても、結果は凶である。正義があり、道を守り、「明哲保身」を心がけるならば、何の咎もない。

象曰、隨有獲、其義凶也。有孚在道、明功也。

象に曰く、随って獲るあり、その義凶なり。孚あって道に在るは、明の功なり。

しょうにいわく、したがってうるあり、そのぎきょうなり。あことあってみちにあるは、めいのこうなり。

九四は剛毅な性格(陽爻)をもって、五の君のすぐ下に位置している。その実力は君とひとしい。このような力をもちながら君に随うのであるから、望むものすべて得られるだろう。故に随って獲るありという。けれども九四の威勢は、すでに五の君をしのいでいる。疑われること、避けがたい。されば、その行為は貞しくても凶である。ただ心に誠あって道に外れず、しかも明哲保身を忘れなければ、ついには君も安心するし、下のものも心から服従するであろう。

九四は大臣の位である。九四は、陽爻であり、剛強なる才能を持っておる。陽をもって陰の位におり、位は正しくない。下に応ずべき初爻は、陽爻と陽爻とで、相応じていない。下の六三の爻と、陽爻と陰爻とで相比して親しんでおる。九四は、上に九五の天子があって、これに随っておるのである。この爻が高い大臣の位にあり、六三の大官などが自分に帰服しており、天子の臣下である六三の大官などを自分のもののようにしておるのである。

九五。孚于嘉。吉。

九五。孚于嘉。吉。

九五。嘉に孚あり、吉。

きゅうご。よきにまことあり、きち。

善き人に従うことに誠意がある。結果は吉である。

九五。孚于嘉。吉。

象に曰く、嘉に孚あり、吉なるは、位正中なればなり。

しょうにいわく、かにまことあり、きちなるは、くらいせいちゅうなればなり。

九五は陽、陽は善である。「正」(陽爻陽位)であり、「中」(五は外卦の中)である。九五は下卦の六二と「応」の関係にあるが、六二もまた「正」(陰爻陰位)で「中」(二は内卦の中)。中正は嘉きもの。中正が中正に「応」ずるということは、嘉きものとの約束に忠実であるということ。されば、嘉に孚ありという。

九五は、陽爻であって、剛健なる道徳才能を持っておる。陽爻をもって陽の位におり、位が正しい。上の卦の真ん中におり、中の徳を持っておる。そうして尊い九五の天子のくらいにおるのである。下の六二の柔順中正なる陰爻と、陰陽相応じており、また、上の位正しき上六の陰爻と相比してこれに随っておるのである。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

上六。之を拘め係る。乃ち従って之を維ぐ。王用て西山に亨す。

じょうりく。これをとどめくくる。すなわちしたがってこれをつなぐ。おうもってせいざんにきょうす。

自分が捕らえられ、くくられる。その上、追いかけて柱などに縛り付けられる。王者はこのことによって西山でまつりごとをすらすらと行う。

象曰、拘係之、上窮也。

象に曰く、これを拘め係る、上窮まるなり。

しょうにいわく、これをとらえくくる、かみきわまるなり。

上六は陰爻、人に随うもの。人に随うものがその極に達すると、相手に縛りつけられて、離れられないようになる。随の道が上に極まったこと。

この卦は随の卦の上爻であり、位正しき陰爻であり、天下の人民は皆この爻に心服しておるのである。