離為火(りいか) 附く、続いて昇る太陽

䷝

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

陥れば必ず麗くところあり。故にこれを受くるに離を以てす。離とは麗なり。

おちいればかならずつくところあり。ゆえにこれをうくるにりをもってす。りとはりなり。

穴の中に陥れば、必ずどこか底にくっつくところがある。だから、陥るという毛の次に離の卦をもってきた。離とは「つく」という意味である。

離、利貞。亨。畜牝牛吉。

離、利貞。亨。畜牝牛吉。

離は、貞しきに利ろし。亨る。牝牛を畜えば吉。

りは、ただしきによろし。とおる。ひんぎゅうをやしなえばきち。

正しい道を持続するようにせよ。そうすれば願いごとは通るであろう。正しい道に対して、雌牛のように従順な徳を自ら養うならば、結果は吉。

彖曰、離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正、故亨。是以畜牝牛吉也。

彖に曰く、離は麗なり。日月は天に麗き、百穀草木は土に麗く。重明以て正に麗く。乃ち天下を化成す。柔中正に麗く、故に亨る。是を以て牝牛を畜うときは吉なり。

たんにいわく、りはりなり。じつげつはてんにつき、ひゃっこくそうもくはつちにつく。ちょうめいもってせいにつく。すなわちてんかをかせいす。じゅうちゅうせいにつく、ゆえにとおる。ここをもってひんぎゅうをやしなうときはきちなり。

彖伝によると、離は「はなれる」ではなく「つく」という意味である。日月は天につき、穀物や草木は土についている。重なる太陽、または重なる明るい者、これが正しい道にくっつけば、はじめて天下を感化し、完成させることができるであろう。陰爻が中庸の位・尊厳の位についている。だから願いごとは通るであろう。そこで雌牛のごとき従順さを養えば、結果は吉である。

象曰、明兩作離。大人以繼明、照于四方。

象に曰く、明両つ、離と作る。大人以て明を継ぎ、四方を照らす。

しょうにいわく、めいふたつ、りとなる。たいじんもってめいをつぎ、しほうをてらす。

明らかなる者——言わば太陽が——次々と昇って離の卦となる。偉大な人物はこの卦にのっとって文明の徳を継承し、四方を照らす。

初九。履錯然。敬之无咎。

初九。履錯然。敬之无咎。

初九。履むこと錯然たり。之を敬すれば咎无し。

しょきゅう。ふむことさくぜんたり。これをけいすればとがなし。

足跡が入り乱れる——地団駄を踏む——。歩き方を慎めば咎はないであろう。

象曰、履錯之敬、以辟咎也。

象に曰く、履むこと錯たるの敬みは、以て咎を辟けんとなり。

しょうにいwかう、ふむことさくたるのつつしみは、もってとがをさけんとなり。

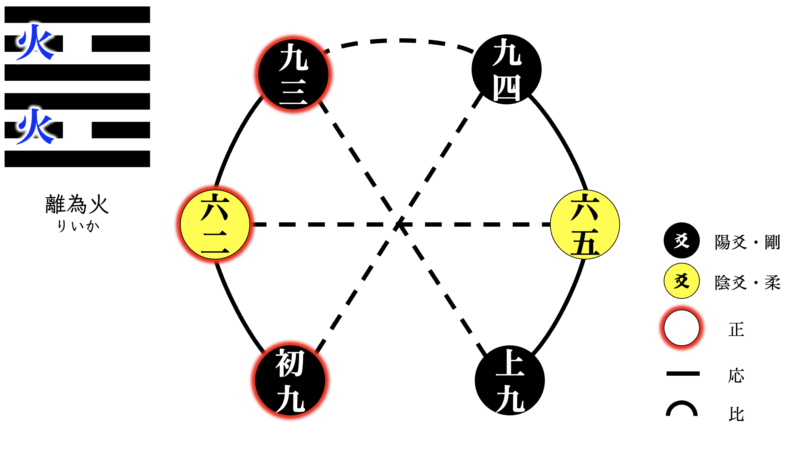

初九は、剛爻、積極的であり、明☲の一部である。相当の聡明さを具えている。このような性格で、最下位におる。当然昇り進もうという志が強烈である。そこでまだ急に進めない時期なのに、東西南北、方角も定めず、足を踏み出そうとする。過ちを避けようとすれば、妄動しないでよく慎むがよい。そうすれば咎はない。

六二。黄離。元吉。

六二。黄離。元吉。

六二。黄離。元いに吉。

りくじ。こうり。おおいにきち。

黄色の太陽。大いに吉。抽象的に言えば中庸と文明。

象曰、黄離、元吉、得中道也。

象に曰く、黄離、元吉とは、中道を得ればなり。

しょうにいわく、こうりげんきつなるは、ちゅうどうをうればなり。

黄は土の色。土は五行で中央に当たる故に、中の色である。六二は内卦の「中」の位についているから、黄離という。六二はまた「正」。大善であり、吉である。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌、則大耋之嗟。凶。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌、則大耋之嗟。凶。

九三。日昃くの離。缶を鼓ちて歌わず。則ち大耋の嗟あり。凶。

きゅうさん。ひかたむくのり。ほとぎをうちてうたわず。すなわちだいてつのなげきあり。きょう。

西に傾く太陽である。人間で言えば晩年の時間である。太陽が西に傾く、人の命がだんだんと死に近づく。これは理の当然であるから、ほとぎを叩いて歌うがよい。ほとぎを叩いて歌うことをしなければ、いたずらに死を恐れ、老いぼれることを嘆くのみであろう。そのようであれば凶。

象曰、日昃之離、何可久也。

象に曰く、日昃くの離なり、何ぞ久しかるべけんや。

しょうにいわく、ひかたむくのりなり、なんぞひさしかるべけんや。

九三は二つの太陽の中間におる。前の太陽が尽きかけて、後の太陽が継いで登ろうとしている。日が西に傾いた残りの明るさである。久しからず消える。

九四。突如其來如。焚如、死如、棄如。

九四。突如其來如。焚如、死如、棄如。

九四。突如として其れ來如たり。焚如たり、死如たり。棄如たり。

きゅうし。とつじょとしてそれらいじょたり。ふんじょたり、しじょたり。きじょたり。

乱暴者が突然やってくる。その乱暴者の気炎はまるで燃えるようであるけれども、結局は殺され、見捨てられる。

象曰、突如其來如、无所容也。

象に曰く、突如それ来如たりとは、容るるところなきなり。

しょうにいわく、とつじょそれらいじょたりとは、いるるところなきなり。

四の位置は上下の明の接点である。前の太陽はすでに没し、後の太陽が継いで起ころうとする時。九四は陽剛でもって、後の太陽の主体ともいうべき、柔なる六五に激しく迫る。この強引な九四は、人に憎まれて身を置く場所がない。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

六五。涕を出して沱若たり。戚みて嗟若たり。吉。

りくご。なみだをいだしてたじゃくたり。いたみてさじゃくたり。きち。

涙はぽろぽろと溢れる。憂えては、「はあっ」とため息をつく。このように自ら改心し、恐れを知るならば吉。情景は非常に悪いけれど判断の最後は吉。

象曰、六五之吉、離王公也。

象に曰く、六五の吉なるは、王公に離けばなり。

しょうにいわく、りくごのきちなるは、おうこうにつけばなり。

六五は陰爻でもって五の尊位におる。つまり王侯の位についている。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜、无咎。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜、无咎。

上九。王もって出征す。嘉きことありて首を折く。獲るもの其の醜に匪ざれば、咎无し。

じょうきゅう。おうもってしゅっせいす。よきことありてかしらをくじく。うるものそのたぐいにあらざれば、とがなし。

王がその剛毅と明察をもって、敵の征伐に出かける。よき手柄があるであろう。敵の首領のくびを取る。捕虜にするのは自分になついてこない悪人のみ。このようであれば咎はないであろう。

象曰、王用出征、以正邦也。

象に曰く、王もって出征すとは、以て邦を正すなり。

しょうにいわく、おうもってしゅっせいすとは、もってくにをただすなり。

上九は明の卦の極点、明察は遠く国のすみずみに及ぶ。しかも剛爻だから、果断である。王者がこの徳をもって征伐に出かける時、国を正すためにのみ許容される。