風沢中孚(ふうたくちゅうふ) 中なるまこと

䷼

節而信之。故受之以中孚。

節ありてこれを信ず。故にこれを受くるに中孚を以てす。

せつありてこれをしんず。ゆえにこれをうくるにちゅうふをもってす。

節度があってはじめてこれを信ずることができる。ゆえに節の卦の後に、中孚という卦がくる。

中孚、豚魚吉。利渉大川。利貞。

中孚、豚魚吉。利渉大川。利貞。

中孚は、豚魚にして吉なり。大川を渉るに利ろし。貞しきに利ろし。

ちゅうふは、とんぎょにしてきちなり。たいせんをわたるによろし。ただしきによろし。

心中に誠があれば、豚や魚のごとき最も鈍感なものをも感動させることができる。されば吉である。冒険をしてよろしい。動機が正しくなければいけない。

彖曰、中孚、柔在内而剛得中、説而巽、孚乃化邦也。豚魚吉、信及豚魚也。利渉大川、乘木舟虚也。中孚以利貞、乃應乎天也。

彖に曰く、中孚は柔内に在りて剛中を得たり。説びて巽うは孚あり。乃ち邦を化するなり。「豚魚にして吉なり」とは、信、豚魚に及ぶなり。大川を渉るに利ろし。木に乗って舟虚しければなり。中孚にして以て貞しきに利ろし。乃ち天に応ずるなり。

たんにいわく、ちゅうふはじゅううちにありてごうちゅうをえたり。よろこびてしたがうはまことなり。すなわちくにをかするなり。「とんぎょにしてきちなり」とは、しん、とんぎょにおよぶなり。たいせんをわたるによろし。きにのってふねむなしければなり。ちゅうふにしてもってただしきによろし。すなわちてんにおうずるなり。

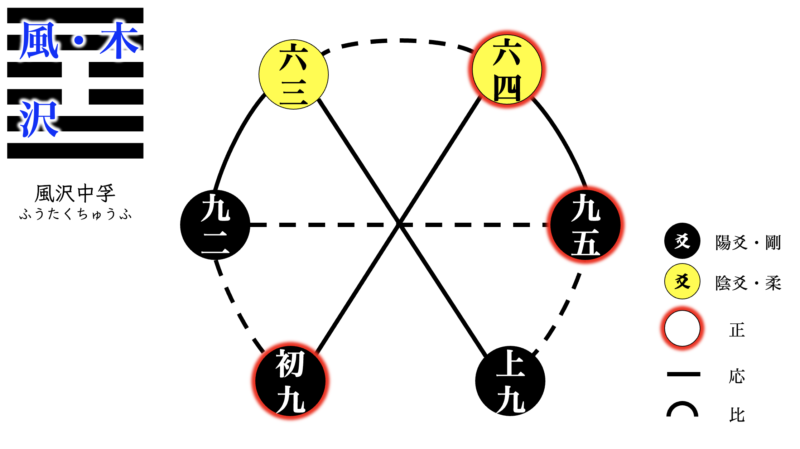

彖伝によると、この卦は陰爻二つが真ん中にあり、しかも上半分・下半分を見ると陽爻が二と五にある。つまり強いものが中庸を得ている。下半分の兌は喜ぶ・喜ばせるという意味、上半分の巽はhりくだって従うという意味である。喜んで上の者に従うのが中孚、つまり誠である。かような態度があってはじめて国を変化することができる。「豚魚にして吉なり」というのは、真心がもっとも鈍感な豚や魚にまで及ぶという意味である。この卦が出たら、大川を渡ってよろしい。というのは、下卦は沢であり、上卦は木である。木に乗って沢を渡る。この卦全体の形は中ががらんどうである。舟が浮くわけは中ががらんどうであるからである。中に真心があって、しかも動機が正しい。かくてこそ、天の道に応ずることができる。天の本質に通い合う。

象曰、澤上有風中孚。君子以議獄緩死。

象に曰く、沢の上に風あるは中孚なり。君子以て獄を議り、死を緩くす。

しょうにいわく、たくのうえにかぜあるはちゅうふなり。くんしもってごくをはかりしをゆるくす。

沢の上を風が吹けば、水は虚心に風を受け、行き届かぬところはない。誠信が人に及ぶとき、隈なく行き渡るようなものである。そこでこの卦を中孚と名付ける。君子はこの卦に象って心中に誠信をもって、訴訟を論議し、死刑の者もできるだけ減刑してやる。

初九。虞吉。有它不燕。

初九。虞吉。有它不燕。

初九。虞れば吉。它有れば燕からず。

しょきゅう。おもんばかればきち。たあればやすからず。

信じてよい相手であるかどうかよくよく推し量って、しかる後に従え。そうすれば吉。一旦相手に信を置いて後に心変わりする時は、心不安である。

象曰、初九虞吉、志未變也。

象に曰く、初九の虞れば吉なるは、志いまだ変ぜざればなり。

しょうにいわく、しょきゅうのおもんばかればきちなるは、こころざしいまだへんぜざればなり。

初九は中孚の最初。信ずるという卦であるが、初めなので軽々しく誰でも信じてはいけない。信じてよい相手であるかどうかをよく推し測ってから信ずるならば吉である

九二。鳴鶴在陰、其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

九二。鳴鶴在陰、其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

九二。鳴鶴陰に在り。其の子、之に和す。我に好爵有り、吾、爾と之を靡にせん。

きゅうじ。めいかくいんにあり。そのこ、これにわす。われにこうしゃくあり。われ、なんじとこれをともにせん。

鶴の親が目に見えない木陰にひそんでいる。親の鶴がのどを鳴らして子供を呼ぶ。他の者にはその声は聞こえないけれでも、鶴の子供は親の声に感動して、これに合わせて鳴き交わす。それと同じように、わたしに良き爵位があれば、わたしと親友であるそなたと、ともにこの爵位を慕うであろう。

象曰、其子和之、中心願也。

象に曰く、その子これに和するは、中心願えばなり。

しょうにいわく、そのここれにわするは。ちゅうしんねがえばなり。

九二と九五は内外卦の「中」で、実がある。見えないところにいるその子が声を合わせて鳴くというのは、心中に願っていることが通い合うからである。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

六三。敵を得て、或いは鼓しあるいは罷め、或いは泣き或いは歌う。

りくさん。てきをえたり。あるいはこしあるいはやめ、あるいはなきあるいはうたう。

匹敵する相手を得ようとして、時には太鼓を鳴らして相手に呼びかけ、時にはその太鼓を打つことをやめ、時には泣きわめき、時には歌う。

象曰、或鼓或罷、位不當也。

象に曰く、あるいは鼓しあるいは罷むるは、位当たらざればなり。

しょうにいわく、あるいはこしあるいはやむるは、くらいあたらざればなり。

六三は陰爻なのに陽位におる。つまりむやみに進みたがる性質。ところがすぐ前にに六四が立ち塞がっている。六三は位が「不正」なだけに、進んだり退いたりする。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

六四。月、望に幾し。馬匹亡う。咎无し。

りくし。つき、ぼうにちかし。ばひつうしなう。とがなし。

月が満月に近い。二頭立ての馬の一匹を見捨てるときは咎がないであろう——「二頭立ての馬の一匹を見捨てる」とは、初九との縁を切ること——。

象曰、馬匹亡、絶類上也。

象に曰く、馬匹亡うは、類を絶ちて上るなり。

しょうにいわく、ばひつうしなうは、るいをたちてのぼるなり。

六四は陰爻陰位で「正」、位は人臣を極め、五の君位に最も近い。初九と六四は「応」、一対の馬に似ている。しかし六四は初九という同類を断ち切って上に向かって五に従う。

九五。有孚攣如。无咎。

九五。有孚攣如。无咎。

九五。孚有りて攣如たり。咎无し。

きゅうご。まことありてれんじょたり。とがなし。

手をつなぎ合うがごとき誠がある。そうであれば咎がない。

象曰、有孚攣如、位正當也。

象に曰く、孚ありて攣如たるは、位正に当たればなり。

しょうにいわく、まことありてれんじょたるは、くらいまさにあたればなり。

九五は上卦の「中」であり、陽爻で充実している。剛健で「中正」、尊位におり、中孚の卦の主体である。中に孚あって手を繋ぎ合うのは、しかるべき徳があって尊位にあるからである。

上九。翰音登于天。貞凶。

上九。翰音登于天。貞凶。

上九。翰音天に登る。貞しけれども凶。

じょうきゅう。かんおんてんにのぼる。ただしけれどもきょう。

空を飛ぶ鳥の羽根の音だけが天に昇る。実体は必ずしも登っていない。このような態度を固執すれば凶である。

象曰、翰音登于天、何可長也。

象に曰く、翰音天に登る、何ぞ長かるべけんや。

しょうにいわく、かんおんてんにのぼる、なんぞながかるべけんや。

上九は陽剛で、中に誠信がないわけではないが、信ずるという卦の極点に登りつめているから、自信が過度である。そこで九五の君に従おうともせず、一人よがりの信念に燃えて世間と交わりを絶つ。それはあたかもろこうに飛べないにわとりが天に登ろうとするようなもの。どうせ長くは飛べずに地に落ちるであろう。