水地比(すいちひ) 人と親しむ法

䷇

衆必有所比。故受之以比。比者比也。

衆なれば必ず比するところあり。故にこれを受くるに比を以てす。比とは比しむなり。

しゅうなればかならずひするところあり。ゆえにこれをうくるにひをもってす。ひとはしたしむなり。

多くの人間が集まれば、必ず親しむところがある。だから、師の卦の次に、比の卦がくる。比とは親しみ助けるという意味である。

比、吉。原筮元永貞、无咎。不寧方来。後夫凶。

比、吉。原筮元永貞、无咎。不寧方来。後夫凶。

比は、吉なり。原ね筮いて、元永貞なれば、咎无し。寧んぜずして方く来る。後夫は凶。

ひは、きちなり。たずねうらないて、げんえいていなれば、とがなし。やすんぜずしてあまねくきたる。こうふはきょう。

親しむことは吉の道である。親しむべき相手を尋ねて、占うがよい。人の上に立つ徳があり、永久に正しければ、結果は咎がない。自分の地位に安んずることのできない人が、まさに親しむ相手を求めてやって来るであろう。親しむ相手は急いで求めるべきであって、もし遅れたならば、一人前の立派な男であっても、結果は凶になる。

人と相親しみ和合することは、吉を得るべき道である。けれども、誰とでも親しみ和合しさえすればよいわけではない。親しむべき人があり、また、親しむべき道がある。彼の人は親しむべき人であるか、また、今は彼と親しむべき場合であるか否かを、よく思い量らねばならぬ。よく自ら考慮し、また、他の幾人かの人々にも再三相談し、親しむべき人であり、親しむべき場合であることを確かめ、そうして、元の徳、すなわち万民を愛撫養育する仁の徳と、長く久しく変わることのない永の徳と、正しい道を固く守る貞の徳と、この三つの徳を具えて、人に親しむときは、咎められるべき過失はないのである。こうして人に親しみ和合するときは、天下の人々は、皆、ぐずぐずしないで、大急ぎで、四方八方から遍く自分のところに来たり従い、親密に和合するようになる。もしこの場合に、後れて来る人は、凶にして禍を得るのである。さっさと往きて従わねばならぬことを教えるのである。

下に坤の地があり、上に坎の水がある。万民を親しみ、万民を包容し、万民を統轄することは、容易なることではなく、ただ困難なることであるけれども、この卦は順にしてその困難なることを行うのである。坎は内に充実したる誠があるのである。この卦は正しき道に順い、人民の心に順い、自然の情勢に順い、無理のない仕方をもって、その困難なる大事業を成就するのである。

彖曰、比吉也。比輔也。下順從也。原筮、元永貞、无咎、以剛中也。不寧方來、上下應也。後夫凶、其道窮也。

彖に曰く、比は吉なり。比は輔なり。下、順従するなり。「原ね筮いて、元永貞なれば、咎无し」とは、剛中を以てなり。「寧んぜずして方く来る」とは、上下応ずるなり。「後夫は凶」とは、其の道窮するなり。

たんにいわく、ひはきちなり。ひはほなり。しも、じゅんじゅうするなり。「たずねうらないて、げんいていなれば、とがなし」とは、ごうちゅうをもってなり。「やすんぜずしてあまねくきたる」とは、じょうげおうずるなり。「こうふはきょう」とは、そのみちきゅうするなり。

彖伝によると、比——親しむ——ということは、吉に至る道である。比という字には助けるという意味がある。下の者が順い従っている。「親しむべき相手を尋ねて、占うがよい。人の上に立つ徳があり、永久に正しければ、結果は咎がない。」とあるのは、九五が剛で「中」を得ているからである。「自分の地位に安んずることのできない人が、まさに親しむ相手を求めてやって来る」とあるのは、上と下が応じ合うという意味である。「もし遅れたならば、一人前の立派な男であっても、結果は凶になる。」とあるのは、遅れれば、道が窮するからである。

象曰、地上有水比。先王以建萬國親諸侯。

象に曰く、地上に水あるは比なり。先王以て万国を建て、諸侯を親しむ。

しょうにいわく、ちじょうにみずあるはひなり。せんのうもってばんこくをたて、しょこうをしたしむ。

この卦は地☷の上に水☵がある形。水は地と比しみ、密着して、隙がない。だから比である。昔の聖王はこの卦にのっとって、万国を建て、諸侯を親しんだ。

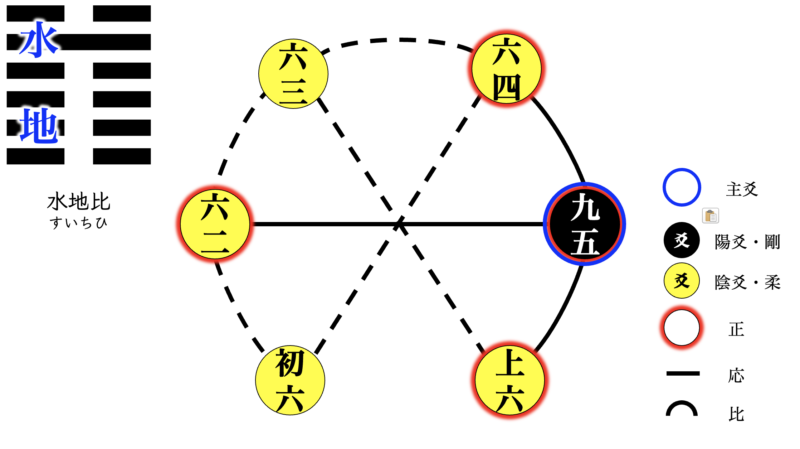

この卦は、九五がただ一つの陽爻であり、このただ一つの陽爻が五爻目の天子の位におり、剛であり、明らかである。かつ陽の位におり、位が正しいのであり、上の卦の中央におり、中の徳をもっておる。そうして他の五つの陰爻は、相並んでこれに従っておる。この九五の爻がこの卦の主爻である。一人の天子が万民を親しみ、万民は天子を仰ぎ慕い奉るのである。

原筮元永貞无咎は、主として九五の爻についていうのである。不寧方来は、初六、六二、六四についていうのである。後夫凶は、上六並びに六三についていうのである。

初六は、自分の親しむべき人を知って、真心をもってそれに親しもうとするけれども、それは自分とは遠くかけ離れており、まず縁のないものであるが、しかし真心が充実しておるので、ついに思いもよらぬ幸を得て、その人に親しむことを得られるのである。六二は柔順中正の徳を備えており、自分の親しむべき剛健中正なる九五と正に相応じておるのである。六三は、陰柔にして中ならず正しからず、そうして親しむところの人がよくない人であるので、禍を受けるのである。六四は幸いにして、親しむべき人に接近しておるので、その人に親しむことを得、それによって正しい道を踏み外すことがないのである。九五は、公明正大にして私心なく、天下の万国に親しむところの天子である。上六は、親しむべき人が近くにあるに関わらず、高く飛び上がって、下ること知らず、親しむべき人に親しまず、最後まで頑張っておるので、ついに身を滅ぼすのである。

初六。有孚比之、无咎。有孚盈缶、終来有他吉。

初六。有孚比之、无咎。有孚盈缶、終来有他吉。

初六。孚有りて之に比すれば、咎无し。孚有りて缶に盈つるごとくなれば、終に来りて他の吉有り。

しょりく。まことありてこれにひすれば、とがなし。まことありてほとぎにみつるごとくなれば、ついにきたりてたのきちあり。

内に真心があって、人に親しむ。咎めはない。最初にまごころがあって、甕に満ちるほど、腹中に充実していれば、ついには人々がついて来て、意外のめでたいことがあろう。

人を感動させるに足るほどの誠実をもって人に親しむときは、咎められるべき過はないのである。缶はまことに粗末なる器物であるけれども、その中に、人を動かすに足るほどの誠実が充満しておる。こういう情態であるときは、ついに他の吉が来るようになる。他の吉というは、自分に全く縁故がなく、思い設けない吉であり、すなわち九五から幸福を受けることになるのである。

象曰、比之初六、有它吉也。

象に曰く、比の初六は、他の吉あるなり。

しょうにいわく、ひのしょりくは、たのきちあるなり。

比の初六は、意外なよいことがある。

六二。比之自内。貞吉。

六二。比之自内。貞吉。

六二。之に比すること内よりす。貞にして吉。

りくじ。これにひすることうちよりす。ていにしてきち。

相手に親しむのに、自分の心から親しむ。正しくて結果は吉である。

心の内に柔順中正の徳を備えており、自分の正しく応ずべき位地にある九五の爻に応じて相親しんであいる。かように正しき道を堅固に守っておるので、吉である。

六二は陰爻をもって陰の位におり、位が正しく、かつ内の卦すなわち下の卦の中央にあり、中の徳を得ておる。すなわち柔順にして中正の徳を備えておる。そうして上の九五の爻と陰陽相応じておる。

象曰、比之自内、不自失也。

象に曰く、これに比すること内よりす、みずから失わざるなり。

しょうにいわく、これにひすることうちよりす、みずからうしなわざるなり。

六二は陰爻で「中正」、外には九五の「応」がある。五もまた「中正」。二と五は中正の道をもって相親しむ者である。内よりというのは、自分からという意味をともなう。然るべき相手を見て仕えるのは自分の側の決心であり、それが自分の主体性を喪失しないことでもある。

六三。比之匪人。

六三。比之匪人。

六三。これに比せんとすれど人に匪ず。

りくさん。これにひせんとすれどひとにあらず。

前後の二と四、応ずべき上に親しもうとするが、どちらも人でなしである。

六三は陰爻であり、柔弱であり、心が暗くして明らかであない。また陽の位におり、その位が正しくない。下の卦の上にあり、中を得ておらず、行き過ぎておる。上と下の六四と六二も、ともに陰爻であって、相親しむことはできない。最も上にある上六は、これも陰爻であって、相応ずることはできないのに、強いてこれに応じて相親もうと思うておる。こういう情態であるから、吉凶禍福はいうに及ばず、大いに凶にして禍を受けることはいうまでもないことである。

象曰、比之匪人、不亦傷乎。

象に曰く、これに比せんとすれど人に匪ず、また傷ましからずや。

しょうにいわく、これにひせんとすれどひとにあらず、またいたましからずや。

六三は陰爻、「不中」「不正」。身近な四も二も、応じべき上も陰。六三が親しもうとする相手は、すべて親しむべき人ではない。なんと痛ましいことではないか。

六三の場合において、その禍を免れるには、自ら反省して、正しくない悪人に親しむことを止めれば、禍を免れ得られるであろう。

六四。外比之。貞吉。

六四。外比之。貞吉。

六四。外之に比す。貞にして吉。

りくし。ほかこれにひす。ていにしてきち。

外に向かって——上の五——と親しもうとする。その態度は正しくて、吉である。

六四は陰爻であり、柔弱であるけれども、陰爻をもって陰の位におり、位は正しい。上の卦の下の爻であり、中の徳を得ておらず、控え目に過ぎる。相応ずべき位は初爻であるが、共に陰爻であるので相応ずることはできぬ。また、下の六三も陰爻であって、相親しむことはできぬ。上の九五の陽爻は、剛健中正の徳を備えておる賢明なる天子であり、六四はこれと陰陽相比しておる。

象曰、外比於賢、以從上也。

象に曰く、外賢に比するは、上に従うを以てなり。

しょうにいわく、ほかけんにひするは、かみにしたがうをもってなり。

四は初と対応するはずだが、ともに陰爻で応じない。そこで外の方角に向かって九五としたしむ。六四は柔爻で柔位にいるので、「正」。それが陽剛中正なる九五にしたしむのは、上に従う道でもある。

九五。顯比。王用三驅失前禽。邑人不誡。吉。

九五。顯比。王用三驅失前禽。邑人不誡。吉。

九五。比を顕らかにす。王用て三驅して前禽を失う。邑人誡めず。吉。

きゅうご。ひをあきらかにす。おうもってさんくしてぜんきんをうしなう。ゆうじんいましめず。きち。

親しみの道を明らかにせよ。王者は、動物を捉える網を四面全部囲うのではなくて、一面を取り払って、逃げる獲物は追わない。自分に立ち向かってくる獲物だけを捕らえる。そういう態度で民に接するならば、領民すら戒める必要がない。必ず王者を信じてついて来るであろう。結果は吉である。

公明正大にして一点の私心なくして人に親しむ。いわゆる来るものは拒まず、去るものは追わずという情態であり、その人に親しむ仕方が極めて公明正大なのである。天子が猟をなさるときには、四方からぐるりと取り巻いて猟をすることなく、三方から囲み、三方から中におる禽獣を追っかけ、一方を開けておいて、逃げる禽獣は勝手に逃げさせ、残っておってこちらに向かってくるものだけを狩り獲るのである。この九五の天子は、剛健中正なる道徳才能を備えたる聖天子であって、強いて天下の諸侯万民を自分に服従させようとせず、彼らの思うままに任せておるのであるが、天下の諸侯万民は、自然に心服するようになるのである。吉である。

九五はこの卦の主爻であり、最も重要なる爻である。この爻は陽爻であり、剛健聡明である。陽の位におり、正しい位である。上の卦の真ん中にあり、中の徳を持っておる。位は九五の位であり、最も尊い天子の位である。そうして、六二の柔順にして中正なる陰爻と相応じておる。また、六四の柔順にして位正しき陰爻と相比しておる。

象曰、顯比之吉、位正中也。舍逆取順、失前禽也。邑人不誡、上使中也。

象に曰く、比を顕らかにするの吉なるは、位正中なればなり。逆を舎て順を取る、前禽を失うなり。邑人誡めず、上の使うこと中なり。

しょうにいわく、ひをあきらかにするのきちなるは、くらいせいちゅうなればなり。ぎゃくをすてじゅんをとる、ぜんきんをしっするなり。ゆうじんいましめず、かみのつかうことちゅうなり。

親しみの道を明らかにすることがきちなのは、位が「正中」だからである。逃げていくものを追わず、立ち向かってくるものだけをとる、前へ逃げる獲物は追わない。九五の君は民の使い方が中庸を得ているので、自領のむらびとたちでさえ、警戒することがない。

上六。比之无首。凶。

上六。比之无首。凶。

上六。これに比する、首たることなし、凶。

じょうりく。これにひする、しゅたることなし、きょう。

相手に親しもうとしても始めがない。終わりに至れば、結果は凶である。

この爻は、比の卦の最終の時に当たり、自分の親しむべきものに親しむについて、始めにならず、最後の時まで後れるものである。凶にして禍を受けるのである。この上六は、九五に接近して相比すべき位地にあるけれども、位が九五の上にあり、下って九五に従うことをせず、最後まで頑張って服従しないのであり、そこで凶にして禍を得るのである。

象曰、比之无首、无所終也。

象に曰く、これに比する首たることなし、終わるところなきなり。

しょうにいわく、これにひするしゅたることなし、おわるところなきなり。

上六は陰爻、一番上にいる。高い位置にあるが、首領としての徳がそなわっていない。人の上に立てない。始めがよくない、だからよき終わりもない。