火天大有(かてんたいゆう) 大なる所有

䷍

與人同者物必歸焉。故受之以大有。

人と同じくする者は物必ず焉に帰す。故にこれを受くるに大有を以てす。

ひとと同じくするものはものかならずこれにきす。ゆえにこれをうくるにたいゆうをもってす。

人と協調する者には、まわりの者が慕い寄る。だから、同人の次に大きな所有を意味する卦をもってきた。

大有。元亨。

大有。元亨。

大有は、元いに亨る。

たいゆうは、おおいにとおる。

願いごとは大いに通るであろう。

彖曰、大有、柔得尊位、大中而上下應之、曰大有。其德剛健而文明、應乎天而時行。是以元亨。

彖に曰く、大有は、柔尊位を得て、大中にして、上下之に応ずるを大有と曰う。其の徳剛健にして文明、天に応じて時に行く。是を以て元いに亨る。

たんにいわく、たいゆうは、じゅうそんいをえて、だいちゅうにしてじょうげこれにおうずるをたいゆうという。そのとくごうけんにしてぶんめい、てんにおうじてときにゆく。ここをもっておおいにとおる。

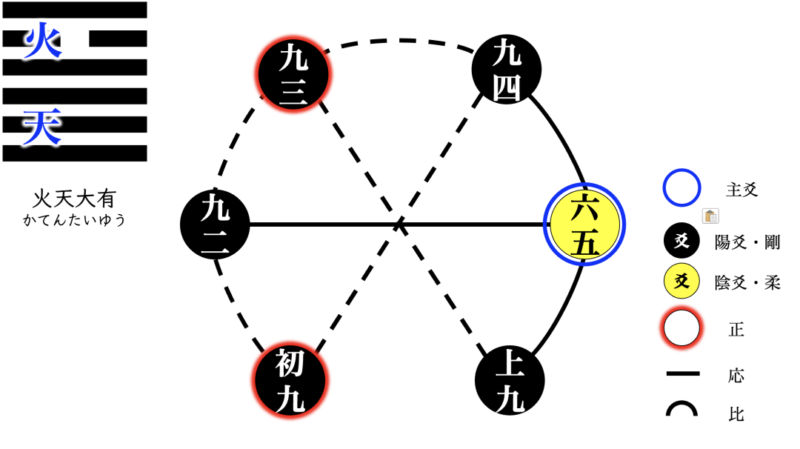

彖伝によると、大有という卦は、陰爻が君主の位にいる。しかも中庸を得て虚心であり、上下の陽爻すべてがこれに応じている。この形を大いなる所有と言う。この卦の道徳性は、下半分が天であるから強く健やかであり、上半分が火であるから知恵が明らかである。上半分の火が下半分の天に応じて、すんなりと時間の経過に従って進行する。だから、結果として願いごとは大いに通るであろう。

象曰、火在天上大有。君子以遏惡揚善、順天休命。

象に曰く、火の天上に在るは大有なり。君子以て悪を遏め善を揚げ、天の休命に順う。

しょうにいわく、ひのてんうえにあるはたいゆうなり。くんしもってあくをとどめぜんをあげ、てんのきゅうめいにしたがう。

この卦は火☲が天☰の上にある。照らす対象が広大だから大有の象とする。君子はそこで、悪しきものを止め、善きものを顕揚する。それが天のよき命に従う所以である。

初九は位の正しい陽爻であり、低い位地におり、孤立しておる爻であり、そうしてまだ大有の盛んなる時ではないので、自分の身を害うような結果になるべき驕傲奢侈の行いなどには全く関係のないものである。九二は、陽剛にして中庸の徳を持っておる賢人であり、深く六五の天子の信任を得ており、大有の大業を完成する大力量ある人である。九三は、諸侯であり、正しい道徳才能を持っておるので、天子から手厚き待遇を受けるのである。あるいは、正しい道徳才能を持っており、天子によき物を献上する諸侯である。九四は、大臣宰相であるが、権勢を振りまわすことなく、謙譲にして戒慎恐懼しておるよい大臣である。六五は、柔順にして中庸の徳を持っており、己を虚しくして賢人を用いる明君であり、深く九二の賢人を親任し、これによって大有の大業を完成する天子である。上九は、位のない人であり、天子の師として天子を補佐し、天子が賢人を挙げ用いなさるように指導する哲人である。この六爻の中には、悪人は一人もいないのである。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

初九。害に交わること无し。咎に匪ず。艱めば則ち咎无し。

しょきゅう。がいにまじわることなし。とがにあらず。なやめばすなわちとがなし。

まだ害にはかからない。富そのものは悪いものではない。恐れ慎んでいれば、咎はない。

象曰、大有初九、无交害也。

象に曰く、大有の初九は、害に交わることなし。

しょうにいわく、たいゆうのしょきゅうは、がいにまじわることなし。

初九は、大有の時におるけれども、能力がありながら(陽爻)最下位に甘んじ、上位者との関わり合いもない(九四も陽で、「応」がない)。驕慢の害にかかるほどには至らない。

初九の爻は、大有の卦の始めであるので、まだ大有が盛大になっていない時である。卑しい位地におるのである。陽爻をもって陽の位におり、位が正しく、志が正しいのである。上にあって応ずべき位地にある爻は、九四であるが、陽爻と陽爻とで、相応じない。隣接しておる九二も、陽爻と陽爻とで、相比していない。初九は、応ずる爻もなく、比する爻もなく、孤立しておるのである。それゆえに、驕り高ぶるようなことはない。したがって患難にかかり災禍を受けるというようなことはない。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

九二。大車以て載す。往く攸有るも咎无し。

きゅうじ。たいしゃもってのす。ゆくところあるもとがなし。

大きな車に荷を積んだ形。遠くまで行っても、咎はない。

象曰、大車以載、積中不敗也。

象に曰く、大車以て載す、中に積んで敗れざるなり。

しょうにいわく、だいしゃもってのす、うちにつんでやぶれざるなり。

九二は陽剛であるから才能優れ、「中」を得ているから過つことがない。六五に「応」次ているということは、君の信頼を受け、大任を委される立場を意味する。それは、大きい車に重い荷物を積んだ象である。車が頑丈だから、どこへ行っても、つぶれる心配はない。

九二は、陽爻をもって陰の位におり、下の卦の真ん中にあり、六五の陰爻と相応じておる。陽爻であるから、剛健なる才能を持っておる。陰の位すなわち柔の位におるので、謙遜温順なる徳を持っておる。下の卦の真ん中におるので、中庸の徳を持っており、物事をやり過ぎることはない。そうして六五の陰爻と、相応じておるので、六五の天子に深く信任されておるのである。六五の天子と九二の賢人によって、大有が完成されるのである。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

九三。公用て天子に亨せらる。小人は克わず。

きゅうさん。こうもっててんしにきょうせらる。しょうじんはあたわず。

諸侯たる者、自分の所有を天子と共通のものとする。ただ、小人物にはそれができない。

象曰、公用亨于天子。小人害也。

象に曰く、公もって天子に亨す。小人害あるなり。

しょうにいわく、こうもっててんしにきょうす。しょうじんがいあるなり。

九三は下卦の最上位、階級でいえば公侯に当たる。剛毅であり(陽爻)、「正」を得ている(陽爻陽位)。上には六五という君がおり、この君は虚心に賢者にへりくだる(陰爻だから)。九三もこの君の知遇に応えて、自己の能力を尽くして使える。小人ならば、剛正の徳がないから、かえって害がある。

九三は、下の卦の上におり、諸侯の位である。この爻は剛にしてかつ正しいのである。上には六五の天子があり、心を虚しくして賢人に下る柔順なる天子である。それゆえに九三の諸侯は、天子から、饗宴されるのである。

九四。匪其彭。无咎。

九四。匪其彭。无咎。

九四。其の彭なるに匪ず。咎无し。

きゅうし。そのさかんなるにあらず。とがなし。

豊かな所有があっても、勢いの盛んなことを鼻にかけないならば、咎はない。

象曰、匪其彭、无咎、明辯晢也。

象に曰く、その彭なるにあらず、咎なきは、明弁晢たるなり。

しょうにいわく、そのさかんなるにあらず、とがなきは、めいべんせきたるなり。

九四は、剛(陽爻)であって、六五の柔なる君に接近している。九四は柔位に身を置いており、謙遜して、盛を極めようとはしない。それで、彭なるにあらず、という。このように自らを抑制すれば咎はない。これこそ道理をわきまえた生き方である。

九四は、大有の極めて盛んなる時代において、大臣の位におる。六五と陰陽相比しており、天子に信任されておる。陽爻であるので、剛強である。けれども陰の位にすなわち柔の位におり、また上の卦の下におるので、物事をすべて控え目にしており、やり過ぎることはない。離の卦の一爻であるので、智慧が明らかである。

六五。厥孚交如威如、吉。

六五。厥孚交如威如、吉。

六五。その孚、交如たり。威如たれば、吉。

りくご。そのまこと、こうじょたり。いじょたれば、きち。

上にも下にも真心をもってなごやかに交わる。ただ、威厳がなければならない。威厳がある時は吉であろう。

象曰、厥孚交如、信以發志也。威如之吉、易而无備也。

象に曰く、その孚、交如たりとは、信以て志を発するなり。威如の吉なるは、易くして備うるなければなり。

しょうにいわく、そのまこと、こうじょたりとは、しんもってこころざしをはっするなり。いじょのきちなるは、やすくしてそなうるなければなり。

六五は、大有の世にあって、柔順(陰爻)で中庸を得、それでもって尊位におある。しかも己を虚しくして、九二という賢者に「応」じている。これは君がまことを以て臣下に接する故に、臣下もまことを以て報いる。威厳といえば、なにか上位者はいつも目を光らせ、下の者がそれに対して防備するといった、寒々とした結果をもたらすやに思われるが、そうでなくて、気軽(易)で警戒心を持たせない(无備)態度のなかに、おのずと威厳があるから、結果が吉なのである。

この卦の成卦の主爻でもあり、かつ主卦の主爻でもある。真ん中に誠が充実してある坎の卦も、真ん中が空虚であって一点の私の心のない離の卦も、ともに孚の象である。六五は陰爻であり、柔順である。上の卦の真ん中におり、中を得ておる。陰爻であるから、空虚である。心を虚しくして、よく賢人を受け入れるのである。離の卦の主爻であるから、明らかである。九二の賢人と、陰陽相応じており、九二の賢人を深く信任しておる。それによって、上下の陽爻は皆、六五の天子を中心として仰ぎ奉るようになるのである。

上九。自天祐之。吉无不利。

上九。自天祐之。吉无不利。

上九。天より之を祐く。吉にして利ろしからざる无し。

じょうきゅう。てんよりこれをたすく。きちにしてよろしからざるなし。

天祐があって吉である。何の不利もない。

象曰、大有上吉。自天祐也。

象に曰く、大有の上の吉なるは、天より祐くればなり。

しょうにいわく、たいゆうのじょうのきちなるは、てんよりたすくればなり。

上九は、大有の時にあたり、剛の性質でもって最上位にある。能く自分を抑えて下の六五におとなしく従う。君子の態度であり、天道にかなっている。だから天の祐けがある。吉である。

六五と陰陽相比しており、六五の天子に尊敬されており、上九もまた天子を尊敬し、天子を補佐して、天下の賢人をお用いなさるように、天子を指導するのである。

もう一つの読み方として、「之」は六五の天子をさす。六五の天子には大なる徳があるので、上天は六五の天子をお祐けなさるのである。そこで吉にして大なる幸福を得、いかなる場合にも事がうまく運ばないことはない。