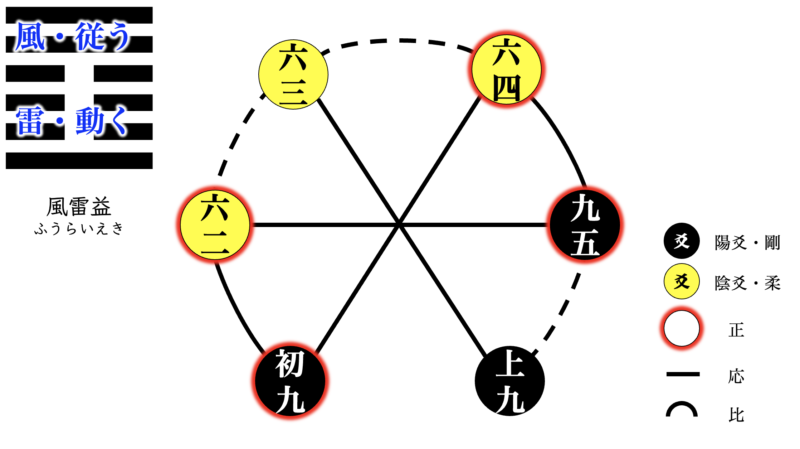

風雷益(ふうらいえき) ふやす

䷩

損而不已必益。故受之以益。

損らして已まざれば、必ず益す。故にこれを受くるに益を以てす。

へらしてやまざれば、かならずます。ゆえにこれをうくるにえきをもってす。

減らして止まなければ、必ず転じて逆に増さねばならない時がくる。だから損の後に益がくる。

益、利有攸往。利渉大川。

益、利有攸往。利渉大川。

益は、往く攸有るに利ろし。大川を渉るに利ろし。

えきは、ゆくところあるによろし。たいせんをわたるによろし。

前進してよろしい。冒険をしてもよろしい。

彖曰、益、損上益下、民説无疆。自上下下、其道大光。利有攸往、中正有慶。利渉大川、木道乃行。益動而巽、日進无疆。天施地生、其益无方。凡益之道、與時偕行。

彖に曰く、益は上を損して下に益す。民説ぶこと疆无し。上より下に下る。其の道大いに光る。往く攸有るに利ろし。中正にして慶び有り。大川を渉るに利ろし。木道乃ち行わる。益は動いて巽う。日に進むこと疆无し。天施し、地生ず。其の益すこと方无し。凡そ益の道、時と偕に行う。

たんにいわく、えきはかみをそんしてしもにます。たみよろこぶことかぎりなし。かみよりしもいくだる。そのみちおおいにあらわる。ゆくところあるによろし。ちゅうせいにしてよろこびあり。たいせんをわたるによろし。もくどうすなわちおこなわる。えきはうごいてしたがう。ひにすすむことかぎりなし。てんほどこし、ちしょうず。そのますことところなし。およそえきのみち、ときとともにおこなう。

彖伝によると、益はお上から減らして下々に増してやるということである。民の喜びは限りがない。上の者から民にへりくだるので、その道は大いに光り輝く。前進してよろしい。五が中と正を得て、天下を利益し、天下がその福を受けるからである。大川を渡ってよい。それはこの卦において、下々に利益を与える道が実行されているからである。益の卦は行動が下々を利益すること。この卦は下半分が動くの意味があり、上半分は従うの意味がある。つまり道理に従う。だからその人々を利益すること、日に進んで限りがない。天は生成の気を施し、大地は物を発生させる。その万物に利益すること、限りがない。万物を利益する仕方、これは時の変化と合致して行われねばならない。

象曰、風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

象に曰く、風雷あるは益なり。君子以て善を見ては遷り、過ちあれば改む。

しょうにいわく、ふうらいあるはえきなり。くんしもってぜんをみてはうつり、あやまちあればあらたむ。

風が烈しければ雷の響きはより強くなり、雷の鳴るときは風が疾くなる。風と雷と助け合って勢いを益すから益と名付けた。君子はこの卦に象って、他人に自分に優る良さがあれば、直ちにそれに従い、自分に過ちがあれば憚ることなく改める。

初九。利用爲大作。元吉、无咎。

初九。利用爲大作。元吉、无咎。

初九。用て大作を為すに利ろし。元いに吉ならば、咎无し。

しょきゅう。もってたいさくをなすによろし。おおいにきちならば、とがなし。

大事業をするによろしい。成すことが大いに良くしてはじめて咎なきを得る。

象曰、元吉无咎。下不厚事也。

象に曰く、元いに吉ならば、咎无しとは、下厚事をせざればなり。

しょうにいわく、おおいにきちならば、とがなしとは、しもこうじをせざればなり。

初九は卦の最下位で、本来大きなしごとをする立場ではない。だが今は上を損し、下を益す時である。上からの益を受ける立場に初九はおる。それに対して報いねばならぬ。その仕事が完全に善きもの(元吉)である場合にのみ、咎なしにすむ。少しでも善くないところがあれば、咎を免れない。なぜなら下位の者はもともと重大な事に耐えないのであるから。

六二。或益之十朋之亀弗克違永貞吉。王用享于帝。吉。

六二。或益之十朋之亀弗克違永貞吉。王用享于帝。吉。

六二。或いは之を益す。十朋の亀も違う克わず。永貞にして吉。王用て帝に享す。吉。

りくじ。あるいはこれをえきす。じつぽうのきもたごうあたわず。えいていにしてきち。おうもってみかどにきょうす。きち。

時として利益を与えてくれることがある。十人の友達の助けがあるであろう。そのことは亀の甲羅で占っても間違いはない。永く正しさを守れば吉である。王様が天の神様を祀るのに結果は吉。

象曰、或益之、自外來也。

象に曰く、あるいはこれを益す、外より来るなり。

しょうにいわく、あるいはこれをます、ほかよりきたるなり。

益を自分から求めないのに、外からひとりでにやって来る。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

六三。之を益すに凶事を用う。咎无し。孚有りて中行あり。公に告ぐるに圭を用う。

りくさん。これをますにきょうじをもちう。とがなし。まことありてちゅうこうあり。こうにつぐるにけいをもちう。

民に利益を与える人、この人を非常の難儀に用いれば咎はないであろう。中道の道に適えばお上に信用される。公に告げても、まるで五角系の玉を持参したように信ぜられる。

象曰、益用凶事、固有之也。

象に曰く、益の凶事に用うるは、固よりこれ有るなり。

しょうにいわく、えきのきょうじにもちうるは、もとよりこれあるなり。

六三は下卦の最上位におり、上卦に隣接している。下卦は動であるから六三は自分から進んで上の六四に、自分に益してくれと乞う。自分から益を求めるということも、凶事においては当然ありうることである。

六四。中行告公從、利用爲依遷國。

六四。中行告公從、利用爲依遷國。

六四。中行なれば公に告げて従わる。用て依ることを為し国を遷すに利ろし。

りくし。ちゅうこうなればこうにつげてしたがわる。もってよることをなしくにをうつすによろし。

その人の道が中庸の道に適っておりならば、お上に報告しても承知してもらえるであろう。さらに力ある者に取り付いて、自分の国替えをするのに用いて利益がある。

象曰、告公從、以益志也。

象に曰く、公に告げて従わるるは、益するの志を以てなり。

しょうにいわく、こうにつげてしたがわるるは、えきするのここざしをもってなり。

自己を犠牲にしても下を益してやろうという志が篤い。この公に告げれば必ずきいてもらえる。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我、徳。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我、徳。

九五。孚有りて恵心あり。問う勿れ。元いに吉。孚有りて我が徳を恵とす。

きゅうご。まことありてけいしんあり。とうなかれ。おおいにきち。まことありてわがとくをけいとす。

誠意があり、下々を恵む心があれば、疑いもなく大吉である。真心をもって下に恵むならば、天下の人は、我が徳・施しを恩恵として感じとるであろう。

象曰、有孚惠心、勿問之矣。惠我徳、大得志也。

象に曰く、孚ありて恵心あり、これを問うことなかれ。我に徳を恵む、大いに志を得るなり。

しょうにいわく、まことありてけいしんあり、これをとうことなかれ。われにとくをめぐむ、おおいにこころざしをうるなり。

支配者に誠意があり、下を恵む心があれば、問わずとも大吉なことは明らかである。そのようであれば、下もまた誠意あって、自分に得を恵んでくれるであろう。このようにして九五は大いに望みのままを得ることになる。

上九。莫益之、或撃之。立心勿恒。凶。

上九。莫益之、或撃之。立心勿恒。凶。

上九。之を益すこと莫し。或いは之を撃つ。心を立つること恒勿し。凶。

じょうきゅう。これをえきすことなし。あるいはこれをうつ。こころをたつることつねなし。きょう。

今まで全部の爻が利益を与えてきた。ここでどんづまりになると益することがなくなる。下々に利益を与えることがない。だから恨みを買い、自分を攻撃する者があるであろう。それは自分の心がけに恒常性がないからである。結果は凶。

象曰、莫益之、偏辭也。或之、自外來也。

象に曰く、これを益すことなきは、偏辞なればなり。あるいはこれを撃つ、外より来るなり。

しょうにいわく、これをえきすことなきは、へんじなればなり。あるいはこれをうつ、ほかよりきたるなり。

上九は陽剛でもって益すことの究極におる。鼻っ柱強く、益を人に求めてやまぬ者である。誰も上九に益してやらないのは、益を求める上九の言い分が自分勝手なものだからである。とどのつまり思いがけぬところから、打撃がやってくる。