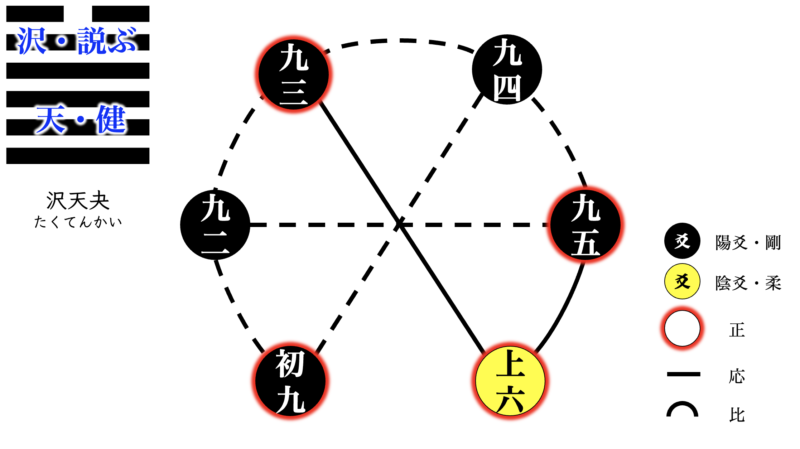

沢天夬(たくてんかい) おしきる、決断

䷪

益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

益して已まざれば、必ず決す。故にこれを受くるに夬を之てす。夬とは決なり。

ましてやまざれば、かならずけっす。ゆえにこれをうくるにかいをもってす。かいとはけつなり。

水嵩が増して止まなければ、必ず堤が切れる。だから、益すという卦の後を受けるのに、夬の卦をもってする。夬とは堤が切れるという意味である。

夬、揚于王庭。孚號、有厲。告自邑。不利即戎、利有攸往。

夬、揚于王庭。孚號、有厲。告自邑。不利即戎、利有攸往。

夬は、王庭に揚ぐ。孚あって号び、厲うきこと有り。告ぐること邑自りす。戎に即くに利ろしからず。往く攸有るに利ろし。

かいは、おうていにあぐ。まことあってさけび、あやうきことあり。つぐることゆうよりす。じゅうにつくによろしからず。ゆくところあるによろし。

朝廷で公然と小人の悪をことあげするがよい。真心から衆人に大声て呼びかけるがよい。まだ危険はある、と。乱を征伐するにしてもまず自分の領地をよく治めるべきである。むやみに武力に訴えることはよくない。しかし悪を排除するための行動は怠ってはならない。

彖曰、夬、決也。剛決柔也。健而説、決而和。揚于王庭、柔乘五剛也。孚號、有厲、其危乃光也。告自邑、不利即戎、所尚乃窮也。利有攸往、剛長乃終也。

彖に曰く、夬は決なり。剛、柔を決するなり。健にして説ぶ。決して和ぐ。王庭に揚ぐ。柔、五剛に乗ればなり。孚あって号す。厲きこと有り。其れ危うきときは乃ち光しきなり。告ぐること邑よりす。戎に即くに利ろしからず。尚ぶ所、乃ち窮するなり。往く攸有るに利ろし。剛長じて乃ち終るなり。

たんにいわく、かいはけつなり。ごう、じゅうをけっするなり。けんにしてよろこぶ。けっしてやわらぐ。おうていにあぐ。じゅう、ごごにのればなり。まことあってごうす。あやうきことあり。それあやうきときはすなわちかがやしきなり。つぐつことゆうよりす。じゅうにつくによろひからず。たっとぶところ、すなわちきゅうするなり。ゆくところあるによろし。ごうちょうじてすなわちおわるなり。

彖伝によると、夬の字の意味は、押し切るという意味である。陽気が進んで陰気を押し切るという意味である。卦の下半分は健やかという性質がある。卦の上半分は悦ばせるという徳がある。だから小人を押し切っても、結果は人と和睦するのである。なぜ朝廷で、衆人の面前で声を揚げるか。その一本だけ残った悪人が、五人の君子の上に乗っているから。誠意をもって大声で「まだまだ危ういことがあるぞ」と叫ぶ。そうすれば、その危険のかわりに君子の道が光輝くであろう。乱を征伐するにはまず自分の領地を治めよ。武力のみを尚んではならない。その意味は、武力だけを尚んでいると行き詰まるという意味である。前進してよいというのは、君子の道が長じて残る一陰を押し切ることによって、そこですべてが終わるということ。

象曰、澤上於天、夬。君子以施祿及下、居徳則忌。

象に曰く、沢の天に上るは夬なり。君子以て禄を施して下に及ぼす。徳に居ることは忌む。

しょうにいわく、たくのてんにのぼるはかいなり。くんしもってろくをほどこしてしもにおよぼす。とくにおることはいむ。

沢が天の上に昇っている。沢の堤が決れて下に溢れ注ぐことは目に見えている。君子はこの卦に象って、禄を下々にまで施し与える。君子が禄を下に及ぼすにあたり、恩に着せるような態度があれば、忌むべきことである。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

初九。趾を前むるに壮んなり。往きて勝たざるを咎と爲す。

しょきゅう。あしをすすむるにさかんなり。ゆきてかたざるをとがとなす。

前進するのに意気盛んである。前進する以上、必ず勝たねばならない。勝てなければ咎がある。

象曰、不勝而往、咎也。

象に曰く、勝たずして往く、咎あるなり。

しょうにいわく、かたずしてゆく、とがあるなり。

初九は下卦健の一部だから、勇み進もうとする。勝算ありと見越して往くべきなので、勝てないと判っていて往くから、咎がある。

九二。惕號。莫夜有戎勿恤。

九二。惕號。莫夜有戎勿恤。

九二。惕れて号ぶ。莫夜に戎有れども恤うる勿れ。

きゅうじ。おそれてさけぶ。ぼやにつわものあれどもうれうるなかれ。

警戒心が強く、絶えず号令をする。そうすれば、夜に敵襲があっても心配する必要はない。

象曰、有戎勿恤、得中道也。

象に曰く、戎あれど恤うるなきは、中道を得ればなり。

しょうにいわく、つわものあれどうれうるなきは、ちゅうどうをうればなり。

九二は小人を決るの時にあたり、剛爻であって柔位におる、ということは猪突猛進しない柔軟な強さを有する。二は内卦の中、中庸の道を得ている。そこで、彼は常に敵襲を心配して味方に警戒の叫びをかける。だから暮夜に敵兵の襲撃があっても、敗れる心配はない。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨、若濡有慍、无咎。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨、若濡有慍、无咎。

九三。頄に壮んなり。凶有り。君子は夬るべきを夬る。独り行きて雨に遇い、濡るるが若くにして慍らるること有れども、咎无し。

きゅうさん。つらぼねにさかんなり。きょうあり。くんしはきるべきをきる。ひとりゆきてあめにあい、ぬるるがごとくにしていからるることあれども、とがなし。

鼻息の意気盛んなこと、頬骨にあらわれる。凶なることがあろう。ぬけがけをして小人と和合する。しかし今や君子たる者は、いやが上にも決断すべき時である。言わんとすることは、かつての仲間といえども切るべきであるという。切り捨てられた仲間が恥をかかされて、怒りの色があるであろう。しかし、こうすれば咎はない。

象曰、君子夬夬、終无咎也。

象に曰く、君子は夬夬、終に咎なきなり。

しょうにいわく、くんしはかいかい、ついにとがなきなり。

九三は剛爻であり、しかも剛ばかり重なって、内卦の「中」を過ぎた。君子は決然たるが上にも決然として、小人を決るべきである。人に咎められるようなことはない。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

九四。臀に膚无し。其の行くこと次且たり。羊を牽けば悔亡ぶ。言を聞くとも信ぜず。

きゅうし。しりにはだえなし。そのゆくことししょたり。ひつじをひけばくいほろぶ。げんをきくともしんぜず。

尻の皮膚が擦りむけた。だから痛くて座っておれない。さりとて進もうとしてもぎくしゃくして進めない。羊をむりにひっぱっていけば、つまり自分をむりにひっぱって仲間についていけば悔いはなくなる。しかしこの九四という人、易の作者の忠告を聞いても信じないであろう。

象曰、其行次且、位不當也。聞言不信聰不明也。

象に曰く、その行くこと次且たるは、位当たらざればなり。言を聞くとも信ぜざるは、聡不明なればなり。

しょうにいわく、そのゆくことししょたるは、くらいあたらざればなり。ことをきくともしんぜざるは、そうふめいなればなり。

九四は陽爻が陰位におる。つまり「不正」、「不中」。甚だ居心地がわるく、尻が落ち着かない。それかといって行こうとすれば、位が「不正」なだけに、ぎくしゃくして進まない。注意があっても信じないであろう。耳があっても聞こうとしない愚かだからである。

九五。莧陸。夬夬。中行无咎。

九五。莧陸。夬夬。中行无咎。

九五。莧陸なり。夬るべきを夬る。中行なれば咎无し。

きゅうご。けんりくなり。きるべきをきる。ちゅうこうなればとがなし。

湿気つまり小人の空気に染まりやすい。しかし決然と小人を断ち切るならば、中庸の道に照らして咎はない。

象曰、中行无咎、中未光也。

象に曰く、中行なれば咎なし、中未だ光いならざるなり。

しょうにいわく、ちゅうこうなればとがなし、ちゅういまだおおいならざるなり。

九五は剛毅で中正、上六の小人を夬って夬って夬り捨てる。中庸の道を失わず、過度の乱暴を働かなければ、咎はない。理想を言えば、誠意によって感化すべきなのに、力でこれを夬る。小人を夬ること、中道にそむかないとはいえ、その中道はまだ広大とはいえない。

上六、无號。終有凶。

上六、无號。終有凶。

上六。号ぶこと无かれ。終に凶有り。

じょうりく。さけぶことなかれ。ついにきょうあり。

泣き叫んでも無駄。最後は凶。

象曰、无號之凶、終不可長也。

象に曰く、号ぶことなきの凶なる、終に長かるべからざるなり。

しょうにいわく、さけぶことなきのきょうなる、ついにながかるべからざるなり。

上六は陰、小人である。大声で叫び呼ぼうとしても、最後には凶運があろう。小人が君子の上に乗っていても、その命運、結局は長くなないのである。